Seit einigen Jahren arbeite ich nun schon am Konzept einer zeitgenössischen Leutetheologie. Nun habe ich einen spätmittelalterlichen Text entdeckt, der diese wissenschaftlich weiterzuentwickeln hilft: den lateinischen Dialog Idiota de sapientia („Der Ungebildete über die Weisheit“) des Nikolaus von Kues (1401-1464). Hauptperson dieses zweibändigen Werks aus dem Jahr 1450 ist ein (vermeintlich) ungebildeter Löffelmacher, der jedoch alles andere als ein einfältiger ‚Idiot‘ ist. Er ist vielmehr ein versierter ‚Leutetheologe‘ – und die folgenden Überlegungen sind ein Beitrag („Ränder der Epistemik“) zu einer Frankfurter Tagung („Epistemologie der Ränder“), die versucht, die von mir angestoßene Debatte um die sog. Analytische Theologie in konstruktive Bahnen zu lenken.

Natürlich spricht in diesem kunstvoll gebauten Dialog kein einfacher Handwerker, sondern vielmehr das hochgebildete Universalgenie Nikolaus von Kues, dessen weitverzweigtes, grenzgängerisches theologisches Werk mich nun schon lange fasziniert – nicht umsonst wurde das Cusanuswerk, dessen Förderung ich als Student und Promovend viel zu verdanken habe, nach ihm benannt. In den Aussagen des Löffelmachers spricht Nikolaus selbst – und zugleich bringt er in dieser Inszenierung auch eine große Hochachtung vor der Theologie kleiner Leute zum Ausdruck, die nicht in Bücher angelesen wurde, sondern „vom Leben gelernt“ (Bernhard Spielberg) ist.

Büchertheologie vs. Leutetheologie

Schon das erzählerische Setting spricht für sich: Der cusanische Löffelschnitzer lebt in einem kleinen unterirdischen Raum neben dem (fiktiven) „Tempel der Ewigkeit“ auf dem Forum Romanum des Jahres 1450. Er trifft dort – also in den Ruinen der ‚ewigen Stadt‘ – einen gebildeten Redner und verwickelt ihn in ein Gespräch. Dabei geht es um den Unterschied zwischen wissenschaftlicher ‚Büchertheologie‘ und weisheitlicher ‚Leutetheologie‘ – nur diese biete existenzielle Nahrung, von der man wirklich leben können. Der Beruf des Handwerkers („coclearius“) ist dabei kein Zufall. Denn der Löffel war im Mittelalter das einzige Essbesteck der einfachen Leute. Und der Etymologie zufolge gilt auch in übertragenem Sinn: Sapientia („Weisheit“) kommt von sapere („schmecken“).

„Weisheit ist, was zu schmecken weiß […]. Und man darf nicht die irgendwie für weise halten, die nur mit dem Wort reden und nicht aufgrund von Schmecken. […] Durch die Weisheit nämlich […] und in ihr ist alles innere Schmecken. Sie selbst aber […] ist in allem Geschmack nicht zu schmecken. Unschmeckbar also wird sie geschmeckt, weil sie höher ist als alles Schmeckbare […].“ (I,10).

Empirischer Ansatzpunkt

Der Löffelmacher fragt seinen Gesprächspartner in sokratischer Manier: „Sag mir zuerst: Was siehst du, geschieht hier auf dem Marktplatz?“ (I,5). Der Redner antwortet: „Ich sehe, dass dort Geld gezählt, in einer anderen Ecke Ware abgewogen, gegenüber Öl und anderes abgemessen wird.“ (I,5). Der Handwerker lenkt die Aufmerksamkeit sodann auf die Tiefendimension des Beobachteten: „Nun achte darauf, Redner, worin und aufgrund wessen dieses geschieht, und sag es mir.“ (I,5). Der Redner antwortet: „Durch Unterscheidung.“ (I,5). Daraufhin fragt ihn sein Gegenüber, wodurch diese Unterscheidung denn zustande komme:

„Ist nicht die Eins das Eine einmal, und die Zwei ist das Eine zweimal und dir Drei das Eine dreimal und so fort? […] Wie also das Eine das Prinzip der Zahl ist, so ist das kleinste Gewicht das Prinzip des Wägens und das kleinste Maß das Prinzip des Messens. Jenes Gewicht soll Unze und das Maß Petit heißen. […] So ist […] in der Eins das Zählen begründet, in der Unze das Wägen, im Petit das Messen. […] Wodurch aber gelangt man zur Einheit, wodurch zur Unze, wodurch zum Petit?“ (I,5; I6)

Theologische Spekulation

Der Redner antwortet: „Das weiß ich nicht. Ich weiß jedoch, dass die Einheit nicht durch eine Zahl erreicht wird, weil die Zahl nach dem Einen kommt.“ (I,6). Mit fast schon analytischer (zumindest aber philosophischer) Präzision führt ihn der Löffelmacher nun Schritt für Schritt abstrahierend vom empirisch Wahrnehmbaren zu theologisch weiterführenden spekulativen Fragestellungen:

„Sehr gut sprichst Du, Redner. Wie nämlich das Einfache von Natur aus früher ist als das Zusammengesetzte, so ist das Zusammengesetze von Natur aus später; daher kann das Zusammengesetzte das Einfache nicht messen, sondern umgekehrt. Daraus siehst du, dass das, wodurch […] alles Zählbare gezählt wird, nicht durch eine Zahl erreichbar ist, und das, wodurch, aufgrund wessen und worin alles Wägbare gewogen wird, ist nicht durch ein Gewicht erreichbar. Dementsprechend ist auch das, wodurch […] alles Meßbare gemessen wird, nicht durch ein Maß zu erreichen. […] Diesen Ruf der Weisheit auf den Straßen übertrage auf die höchsten Höhen, wo die Weisheit wohnt. […] Die höchste Weisheit ist die, zu wissen, dass in dem vorgetragenen Gleichnis das Unberührbare auf nicht berührende Weise berührt wird.“ (I,6; I,7).

Das Geheimnis Gottes berühren

Zuerst kommt in der theologischen Weisheit der „Leute von der Straße“ (Madeleine Delbrêl) also die Empirie gelebten Lebens – und dann erst folgt das, was in der Science-Fiction-Theorie „spekulative Extrapolation“ (Steven Shaviro) genannt wird: das kreative Weiterdenken von empirisch Vorgefundenem. Dessen höchste Stufe erreicht die Dimension des Prinzipiellen und berührt somit das Geheimnis Gottes:

„Wie ich schon vorher von der Einheit, der Unze und dem Petit geredet habe, so muss von allem hinsichtlich des Prinzips von allem geredet werde. Denn das Prinzip von allem ist das, wodurch, worin und aufgrund wessen alles, was durch ein Prinzip begründet werden kann, begründet ist, und dennoch ist es durch nichts, was durch ein Prinzip begründet ist, berührbar.“ (I,8).

Der Löffelmacher spielt diesen Zusammenhang nun in mehreren Anläufen durch – mit Blick auf das nichtsagbare Prinzip des Sagbaren, das nicht erkennbare Prinzip des Erkennbaren, das nichtbegrenzbare Prinzip des Begrenzbaren und das nichtbestimmbare Prinzip des Bestimmbaren:

„Das Höchste nämlich ist das, was höher nicht sein kann. Allein die Unendlichkeit ist jene Höhe. Daher weiß man von der Weisheit […] nichts anderes, als dass sie selbst höher ist als alles Wissen […] und in aller Rede unaussprechlich und mit allem Erkennen unerkennbar und […] mit aller Grenze unbegrenzbar, und mit aller Bestimmung unbestimmbar […]. Und weil sie in allem Aussprechen unausdrückbar ist, kann man ein Ende dieser Reden nicht denken, da in allem Denken diejenige [unendliche Weisheit Gottes] unausdenkbar ist, durch die, in der und aufgrund deren alles ist.“ (I,9).

Zusammenfall der Gegensätze

Bereits in De docta ignorantia hatte Nikolaus die Gottesformel Anselm von Canterburys („das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann“) in Richtung einer coincidentia oppositorum fortgeschrieben, in welcher empirische Kleinheit und spekulative Großheit im Geheimnis Gottes zusammenfallen:

„Da das […] absolut Größte, demgegenüber es kein Größeres geben kann, zu groß ist, als dass es von uns begriffen werden könnte, […] erreichen wir es nur in der Weise des Nichtergreifens. Da es nämlich nicht zu den Dingen gehört, die ein Mehr oder Weniger zulassen, steht es über allem, was durch uns begriffen werden kann. […] Wie es nicht größer sein kann, so kann es aus demselben Grund nicht kleiner sein […]. Das Kleinste […] ist das, dem gegenüber ein Kleineres nicht möglich ist. […] Dieser Sachverhalt wird noch deutlicher, wenn man das Größte und das Kleinste zur Quantität kontrahiert. […] Nun löse von der Quantität das Merkmal des Größten und des Kleinsten ab, […] dann siehst du deutlich, dass das Größte und das Kleinste zusammenfallen. […] Gegensätzliche Bestimmungen kommen nur den Gegenständen zu, die ein Mehr oder weniger zulassen […]. Dem absolut Größten kommen sie nicht zu, da es über allen Gegensätzen steht.“

Gelehrte Unwissenheit

Aus diesen komplexen Überlegungen resultiert theologisch eine docta ignorantia seitens des Menschen – ein prinzipielles Wissen um die eigene „Unwissenheit“ (I,4), derentwegen der Löffelschnitzer jedoch alles andere als ein „unwissender Mensch“ (I,4) ist. Zum Redner sagt er daher:

„Dies ist vielleicht der Unterschied zwischen dir und mir: Du hältst dich für wissend, während du es nicht bist; daher bist du hochmütig. Ich aber erkenne an, dass ich ein unwissender Mensch bin; daher bin ich demütiger. Hierin bin ich vielleicht belehrter.“ (I,4).

Was der Löffelmacher hier vollführt, ist große theologische Kunst. Denn er führt den Redner im Modus einer empirisch ansetzenden und anthropologisch gewendeten Theologie vom konkret Kleinen ausgehend zum abstrakt Größten. Damit skizziert er in geradezu idealtypischer Weise den erfahrungsbasierten Weg leutetheologischer Gedankengänge. Diese machen sich ihren eigenen Reim auf die Dinge des Seins, indem sie wie der cusanische Löffelschnitzer ebenfalls von den alltäglichen Rätseln des Lebens aus zum unendlichen Geheimnis Gottes vordringen – eines Geheimnisses, angesichts dessen auch ein Intellektueller keinen existenziellen Vorteil aufgrund seines Bücherwissens hat. Daher lohnt es sich auch in der Theologie, manchmal etwas auf den ersten Blick anscheinend ‚Verrücktes‘ zu tun und im Hinblick auf das Praxisfeld spätmoderner Leutetheologien in das Diskursarchiv spätmittelalterlicher Theorieproduktion zu schauen – eine (nur scheinbar) paradoxe Erinnerung an die Zukunft der Rede von Gott.

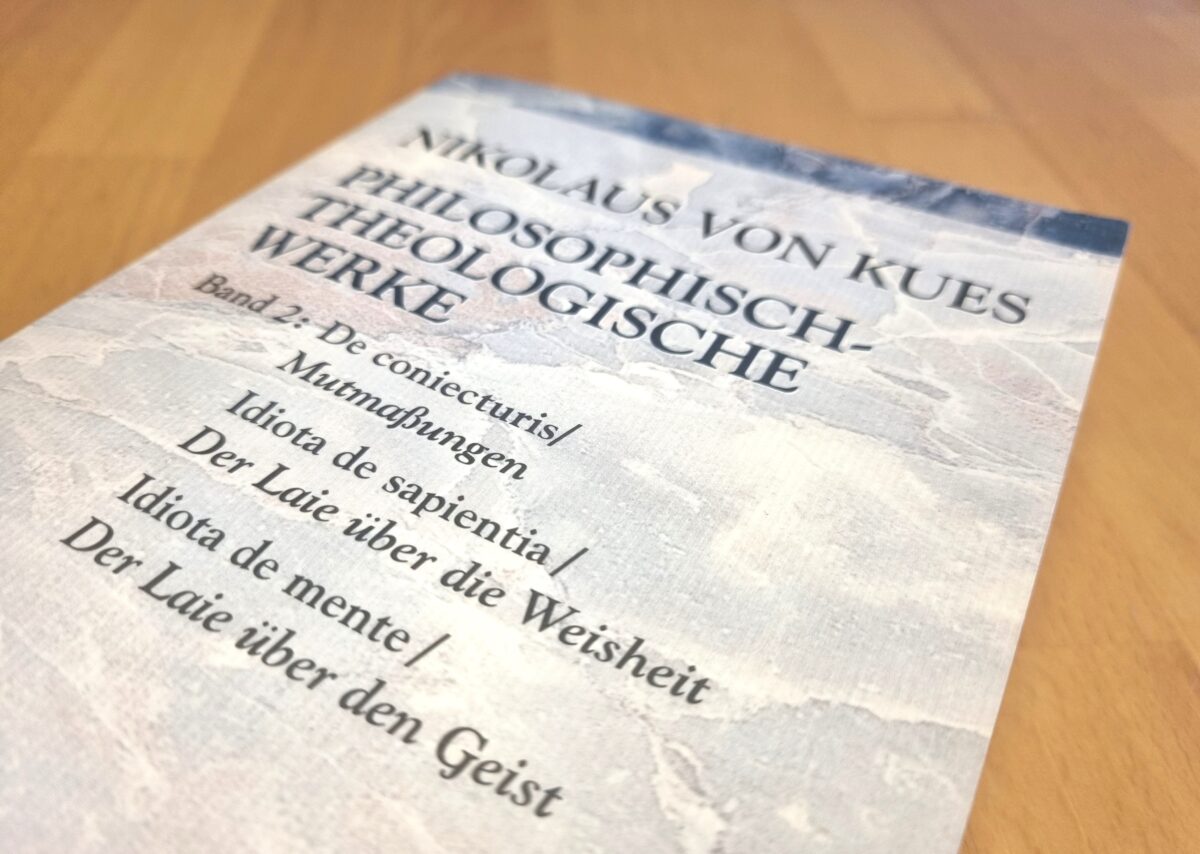

Bild: Cusanus-Akademie in Brixen