„Der meint ja uns! Ich glaube, der mag Menschen… “ – diese Worte meines Sohnes unmittelbar nach der Wahl von Papst Franziskus werde ich wohl nie vergessen. Was für eine Überraschung, welch eine Befreiung. Ein Papst vom anderen Ende der Welt. Der erste aus dem globalen Süden. Der erste Jesuit. Der Gegenkandidat zu Ratzinger im letzten Konklave. Und dann dieser Name. Vor dem Segen die Bitte um das Gebet der Leute, inklusive einer tiefen Verneigung vor ihnen. Kein Klimbim, kein Firlefanz, kein Brimborium mehr[1]. Der Karneval ist vorbei. Die bereitgelegte Mozetta mit Hermelinbesatz verschwindet in der Mottenkiste. Stattdessen einfach nur: Buona sera. Die Weigerung, in den Apostolischen Palast zu ziehen. Neue Bescheidenheit im Geist des Evangeliums. Konnte ich Papst Benedikt für mich noch argumentativ einordnen und existenziell zur Seite legen, so fragte Papst Franziskus mich durch seinen Lebensstil ganz persönlich an, wie ich selbst als „verbeamteter Einweiser in die Nachfolge Jesu“[2] lebe. Mich hat das immer auf eine produktive Weise unruhig gehalten und im Zweifel dann eher die Straßenbahn als das Taxi nehmen lassen.

Tauwetter nach dem Kirchenwinter

Das Pontifikat von Papst Franziskus habe ich selbst zunächst als eine Befreiung erlebt. Nach der bleiernen Zeit des schier endlosen Doppelpontifikats von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. (1978-2013) hatten ich und andere katholische Theolog:innen meiner Generation plötzlich ein ganz neues Kirchengefühl. Tauwetter nach einer langen Phase des kirchlichen Überwinterns, in der nicht nur ‚heiße Eisen‘ wie Frauenordination, Sexualmoral oder Machtmissbrauch, sondern auch wir selbst wie eingefroren waren. Schockgefrostet in winterlicher Kirchenzeit. Viele Erinnerungen, die mir Papst Franziskus damals sofort sympathisch (und viele römische Monsignori seither nervös) machten, berühren mich noch heute. Manchmal konnte man zeitweise tatsächlich meinen, in Rom gehe es plötzlich zu wie im Evangelium… Sein Tod macht mich traurig – wie so viele Menschen weltweit.

Ein kleiner Schritt für viele, ein großer für die Weltkirche

Was Franziskus in den zwölf Jahren seines Pontifikats an Reformarbeit geleistet hat, war für viele nur ein kleiner Schritt – zugleich aber ein großer für die Weltkirche. Insbesondere seine conversión pastoral hin zu mehr Synodalität wird bleiben und kann die Kirche nachhaltig verändern. Manchen ist er dabei viel zu weit gegangen. Für viele andere aber längst nicht weit genug. Insofern hätte Franziskus eigentlich auch Johannes Paul III. heißen können. Denn er hat zunächst wie ein zweiter Johannes XXIII. begonnen (auch wenn dieser konservativer war als viele heute denken) und endete dann aber als ein zweiter Paul VI. (auch wenn dieser progressiver war als viele meinen): auf einen verheißungsvollen Kirchenfrühling folgte eine spürbare Ernüchterung.

Aufbruch, Umkehr und Ernüchterung

Rückblickend lässt sich seine Amtszeit in drei Phasen strukturieren, die eher sich überlappende Schwerpunkte als aufeinander folgende Zeitabschnitte darstellen. Jede dieser Phasen hat auch mein persönliches Verhältnis zu Papst Franziskus verändert. Auf ein befreites Aufbrechen am Anfang des Pontifikats folgten ein engagiertes Mitgehen in dessen Mitte und schließlich kritische Rückfragen gegen Ende:

- Barmherzigkeit als Signal zu pastoralem Aufbruch (von der Papstwahl 2013 bis Amoris laetitia 2016),

- Missbrauchskrise als Impuls zu synodaler Umkehr (von der Einrichtung der Kinderschutzkommission 2014 bis zur Weltsynode ab 2021),

- Reformstau als Quelle theologischer Ernüchterung (von Querida Amazonia 2019 bis zu seinem Tod 2025).

1. Barmherzigkeit – pastoraler Aufbruch zwischen Biografie und Peripherien

Ausschlaggebend für die überraschend schnelle Wahl von Papst Franziskus[3] war wohl jene Rede im Vorkonklave, mit welcher er der Kurienreform[4] eine inhaltliche Richtung gab, die viele Kardinäle in den Wirren nach dem unerwarteten Rücktritt von Papst Benedikt für unumgänglich hielten. Inmitten dieser institutionellen Krisensituation hatte er am 9. März 2013 für eine „Kirche im Aufbruch“[5] plädiert:

„Die Kirche ist dazu berufen, sich selbst zu überschreiten und nicht nur an die geographischen Peripherien zu gehen, sondern auch an die existenziellen […]. […] Es gibt, vereinfacht gesprochen, zwei Kirchenbilder: eine evangelisierende Kirche, die aus sich herausgeht […] und eine mondäne Kirche, die in sich selbst, aus sich selbst und für sich selbst lebt. Unter diesem Licht sind alle denkbaren Veränderungen und Reformen zu sehen, die zum Heil der Seelen anzugehen sind.“[6]

Existenzielle Peripherien

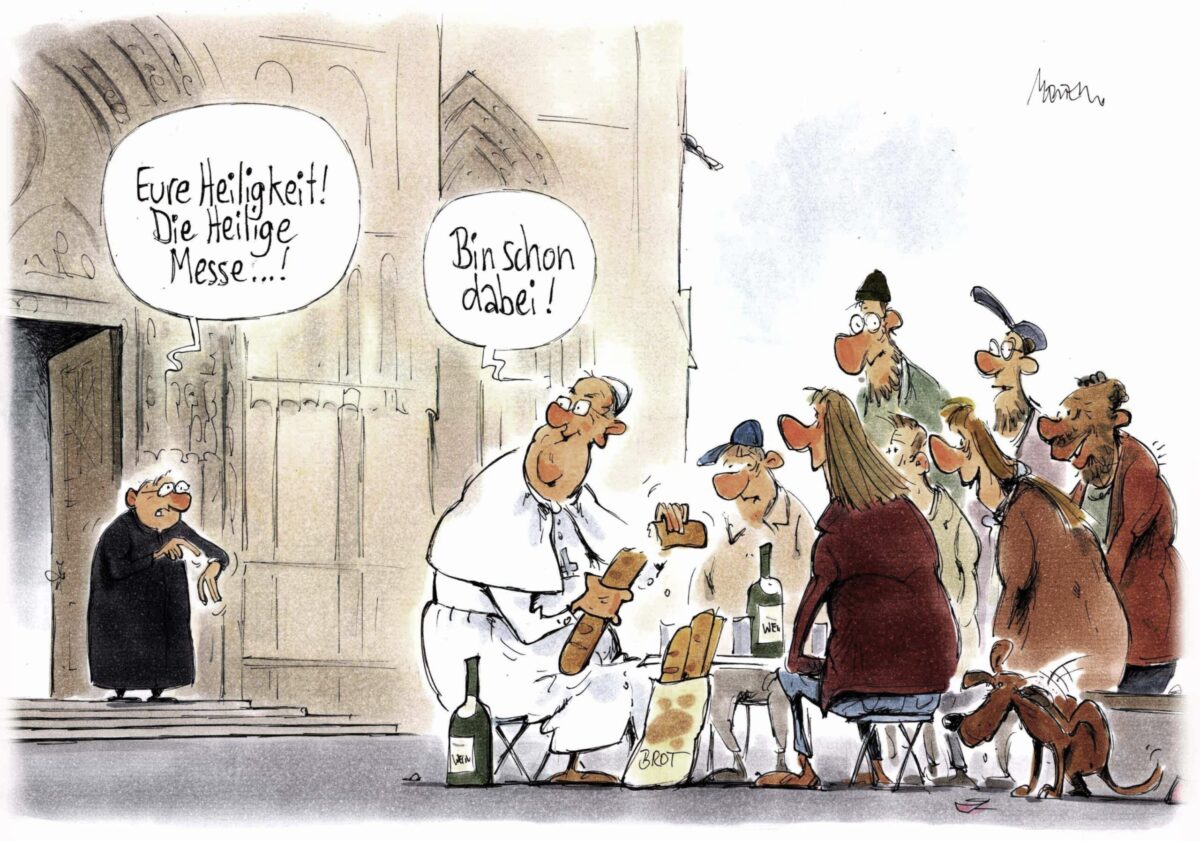

Nicht nur die erste Reise von Papst Franziskus nach Lampedusa löste diese Worte eindrucksvoll ein, sondern auch die Schwellenliturgie[7] im Halbdunkel der Dämmerung, in der er auf dem Höhepunkt der Coronapandemie urbi et orbi den Segen Gottes zusprach – während im Hintergrund Rettungsfahrzeuge heulten. Aber auch auf pastoralem Alltagsniveau prägte Bergoglios Rede sein Pontifikat. So besuchte er als Papst immer wieder periphere Orte wie die Case Bianche an der Mailänder Stadtrand, wo er eine marokkanische Migrantenfamilie auf einen Tee (und ein Selfie), ein über 80jähriges Ehepaar mit ihrer blinden Tochter und eine Frau traf, die seit vielen Jahren ihren kranken Mann pflegt[8] – und zwar nicht um sie zu missionieren („Proselytismus ist keine Evangelisierung“[9]), sondern um als Zeugnis der Verbundenheit ihr Leben zu teilen. Sein Leitbild war dabei das einer „verbeulte Kirche“[10], die auf dem „Feldlazarett des Lebens“[11] heilsam präsent ist. Während der ersten Pontifikatsjahre kulminierte dieses Grundanliegen in dem Begriff der Barmherzigkeit („misericordia“): ein Herz („cor“) für die haben, die in der Misere („miseria“) sind.

Leitmotiv der Barmherzigkeit

In der römischen Kirche San Luigi dei Francesi hängt ein Caravaggio („Berufung des Apostels Matthäus“), der den biographischen Kontext dieses Leitmotivs erschließt. Kardinal Bergoglio besuchte dieses Bild immer, wenn er in einem nahen Priesterkolleg logierte: „Dieser Finger Jesu, der auf Matthäus weist – so bin ich, so fühle ich mich, wie Matthäus.“[12] Als Zöllner war dieser ein verhasster Kollaborateur, der an seiner Zusammenarbeit mit den Römern nicht schlecht verdiente. Man kann sich gut vorstellen, wie Bergoglio sich in ihm als nach innen autoritär agierender Jesuitenprovinzial wiedererkannte, der während der argentinischen Militärdiktatur nach außen äußerst vorsichtig taktierte. Wie der Zöllner Matthäus folgte er dann jedoch dem Ruf Jesu, der ihm beim Beichtehören während seines ‚Exils‘ in Córdoba die Barmherzigkeit Gottes erschloss und eine pastorale Umkehr ermöglichte. Miserando atque eligendo – so lautet denn auch sein bischöflicher und päpstlicher Wahlspruch: Aus Barmherzigkeit erwählt.

Zollwächter der Gnade

Weltkirchliche Folgen zeitigte diese Gnadenerfahrung dann nicht nur im Hl. Jahr der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus 2015 anlässlich des 50. Jahrestags des Konzilsabschusses ausrief, sondern auch in der wohl berühmtesten Anmerkung der jüngeren Lehrgeschichte, die einschlägige ‚Dubia‘ provozierte: Fußnote 351 des nachsynodalen Schreibens Amoris laetitia. Denn auch mit Blick auf ‚irreguläre‘ Partnerschaften (wie z. B. wiederverheirate Geschiedene) wollte Franziskus kein rigider „Zollwächter der Gnade“[13] mehr sein, sondern für eine jesuanisch inspirierte Kirchenreform aus dem befreienden Geist des Evangeliums stehen. Diese verdankt sich einer österlichen Spiritualität, die alle Beteiligten – wie das offene Ende des Markusevangeliums („Geht zurück nach Galiläa“)[14] – an den Nullpunkt des eigenen Berufungspfades zurückruft und von dorther immer wieder auf den Weg der Nachfolge schickt:

„Nach Galiläa zurückkehren bedeutet […], zu jenem glühenden Augenblick zurückzukehren, in dem die Gnade Gottes mich am Anfang meines Weges berührt hat […], die lebendige Erinnerung an diese Berufung im Herzen zu bewahren, als Jesus meinen Weg gekreuzt hat, mich barmherzig angeschaut und mich aufgefordert hat, ihm zu folgen […].“[15]

Geographische Entgrenzung

Mit dieser pastoralen Entgrenzung im Zeichen einer größeren Barmherzigkeit war zugleich auch eine geographische Grenzüberschreitung verbunden. Denn der „Jesuaner“[16] (und nicht nur Jesuit) Papst Franziskus war der Überzeugung, dass sich die Kirche auch in diesem Sinn von ihren Rändern her erneuern muss. Weshalb ihn seine erste Reise in programmatischer Weise nach Lampedusa führte[17], um an den Grenzen Europas an das Schicksal tausender Geflüchteter zu erinnern. Weshalb er das bereits erwähnte außerordentliche Hl. Jahr der Barmherzigkeit dann auch nicht wie üblich in Rom eröffnete, sondern am 29. November 2015 in Bangui in der Zentralafrikanischen Republik. Und weshalb er in den Kardinalserhebungen der vergangenen zwölf Jahre dann auch immer wieder Bischöfe von den Rändern der Weltkirche in deren Zentrum holte – und dabei auch klassische Kardinalssitze überging.

Das gemeinsame Haus

Eine von ihren Rändern her erneuerte Kirche hört dort nicht ‚nur‘ den „Schrei der Armen“[18], sondern – in der Gesamtökologie eines ‚gemeinsamen Hauses‘ aller Menschen (quer durch die Kulturen und Religionen, bis hin zum wichtigen Dialogdokument von Abu Dhabi 2019) – auch die „Klage der Erde“[19]: Fratelli tutti. E sorelle tutte. Franziskus war ein eminent politischer Papst, der nicht nur in prophetischem Freimut entsprechende globale Missstände ansprach („Diese Wirtschaft tötet“), sondern 2015 mit seiner Umweltenzyklika Laudato sí auch höchst wirksam auf dem Pariser Weltklimagipfel intervenierte – inklusive franziskanisch inspirierter Ökospiritualität:

„Alles ist aufeinander bezogen. Und alle Menschen sind als Brüder und Schwestern auf einer wunderbaren Pilgerschaft unterwegs, miteinander verflochten durch die Liebe, die Gott für jedes seiner Geschöpfe hegt und die uns auch […] mit Bruder Sonne, Schwester Mond, Bruder Fluss und Mutter Erde vereint. […] Die christliche Spiritualität […] ermutigt zu einem […] Lebensstil, der sich zutiefst zu freuen vermag, ohne auf Konsum versessen zu sein. […] Unbefangen und bewusst gelebte Genügsamkeit ist befreiend. Sie bedeutet nicht weniger Leben oder geringere Intensität, sondern genau das Gegenteil.“[20]

Keine Sofakirche

Sofa oder Boots – vor diese Entscheidungsfrage stellte Franziskus daher nicht nur die Jugendlichen auf dem Krakauer Weltjugendtag 2016, sondern auch die gesamte Kirche. Denn auch sie darf keine selbstzufriedene Couch potatoe sein, sondern muss sich in einem pastoralen Aufbruch auf die Socken machen (bzw. in die Stiefel steigen), um in der Nachfolge Jesu für eine bessere Welt einzutreten:

„Liebe junge Freunde, wir sind nicht auf die Welt gekommen, um […] aus dem Leben ein Sofa zu machen […]. Im Gegenteil, wir sind […] gekommen, um eine Spur zu hinterlassen. […] Um Jesus zu folgen, […] muss man sich entscheiden, das Sofa gegen ein Paar Schuhe auszutauschen, die […] Wege zu gehen helfen […], die neue Horizonte eröffnen […]. […] Unsere Zeit braucht keine Sofa-Jugendlichen, sondern junge Menschen mit Schuhen, besser: mit ‚Boots’ an den Füßen. […] Darum, lieber Freund, liebe Freundin, lädt Jesus dich heute ein, […] deine Spur im Leben zu hinterlassen […]. […] Der Herr segne eure Träume.“[21]

Andersorte einer explorativen Theologie

Ein frischer, neuer Ton, der noch unter seinem Vorgänger undenkbar gewesen wäre. Ebenso spontane Selfies mit dem Papst. Dieser glaubhafte Elan hat auch mich zu Beginn des Franziskus-Pontifikats sehr begeistert. Berührt hat mich mit seinen starken Bildern (und der weichen, warmen Stimme des verstorbenenPapstes) aber auch 2018 der Franziskus-Kinofilm Ein Mann seines Wortes von Wim Wenders. Welch himmelweiter Unterschied zu dem triumphalistisch-frömmlerischen Film Pastor angelicus über Papst Pius XII. von 1942, den ich aus der Arbeit meiner Dissertation zu M.-Dominique Chenu kannte… Zum ersten Mal spürte ich so etwas wie römischen Rückenwind für meine Art von Theologie. Franziskus sprach nicht nur von der Notwendigkeit einer im Innen und nach Außen offenen „Pfarrei im Aufbruch“[22], sondern auch von pastoralen ‚Andersorten‘[23], die zu schaffen wir gerufen seien: „Ich erwarte mir nicht, dass ihr ‚Utopien‘ am Leben erhaltet, sondern dass ihr ‚andere Orte‘ zu schaffen versteht, wo die Logik des Evangeliums gelebt wird“[24]. Diese jesuanische Logik steuert auch die Erkundungen einer explorativen Theologie, in der sich „spirituelle Ethnograf:innen“[25] mit entdeckungsfroher Gottesvermutung nach außen öffnen:

„Wir müssen die Stadt von einer kontemplativen Sicht her, das heißt mit einem Blick des Glaubens erkennen, der jenen Gott entdeckt, der in ihren Häusern, auf ihren Straßen und auf ihren Plätzen wohnt. Die Präsenz Gottes begleitet die aufrichtige Suche, die Einzelne und Gruppen vollziehen, um Halt und Sinn für ihr Leben zu finden. Er lebt unter den Bürgern und fördert […] das Verlangen nach dem Guten, nach Wahrheit und Gerechtigkeit. Diese Präsenz muss nicht hergestellt, sondern entdeckt, enthüllt werden.“[26]

Primat der Evangelisierung

All das begeisterte mich in den ersten Jahren des Pontifikats (und ich finde es noch immer richtig). Nach und nach wurde mir dann aber zugleich auch klar, dass dieser berechtigte Ruf in die Welt-Mission einer extrovertierten Kirche, die nicht nur ‚drinnen daheim‘, sondern auch ‚draußen zuhause‘[27] ist, zu (un-)gewollten Sekundäreffekten einer innerkirchlichen Problemverschleierung führen kann. Man darf dem eigenen Reformbedarf aber nicht ausweichen, indem man alles an die Missionsfront wirft („Wichtiger als kirchliche Nabelschau ist die Neuevangelisierung der Gesellschaft“). Der von Franziskus in seinem Brief an das Volk Gottes in Deutschland mit Blick auf den Synodalen Weg zurecht angemahnte „Primat der Evangelisierung“[28] ist nicht in diesem kolonialen Sinne[29] zu verstehen, sondern vielmehr im Sinne einer befreienden Selbstentfaltung des Evangeliums in Kirche und Gesellschaft – und in dessen Zentrum steht die anbrechende Gottes- und nicht die verlängerte Männer- oder Klerusherrschaft.

Pathologien des eigenen Innen

Jede Evangelisierung beginnt – zumindest im Sinne von Evangelii nuntiandi[30]aus dem Jahr 1975, dem von Papst Paul VI. verfassten „wichtigsten Lehrschreiben der Nachkonzilszeit”[31] – mit der eigenen Selbstevangelisierung[32]. Und diese muss angesichts der kirchlichen Missbrauchskrise, die mir seit 2019 immer stärker bewusst wurde[33], auch deren systemische Ursachen in den Blick nehmen: Strukturfragen reflektieren Glaubensinhalte – oder sie sind nicht evangeliumsgemäß. Und das größte Evangelisierungshindernis überhaupt ist eine Kirche, deren äußere Gestalt permanent ein Zeugnis wider das Evangelium darstellt. Wer nach draußen geht, wird dort nämlich unweigerlich mit den Pathologien des eigenen Innen konfrontiert. Dass es daher eine umfassende und tiefgreifende Selbstbekehrung der Kirche braucht, scheint auch Papst Franziskus begriffen zu haben.

2. Missbrauchskrise – synodale Umkehr zwischen Klerikalismus und Spiritualität

Franziskus kommt mir wie ein kluger, alter Schachspieler vor, der immer schon an den übernächsten Zug dachte. Er veränderte die Dinge nicht mit einem autoritären Handstreich – was möglich, zugleich aber auch selbstwidersprüchlich gewesen wäre. Stattdessen setzte er auf einen langsameren, vermutlich aber nachhaltigeren Weg („Prozesse in Gang setzen statt Räume besetzen“[34]). Er ist in den Maschinenraum kirchlicher Macht hinuntergestiegen und hat den Modus ihrer Ausübung verändert – wenn auch eher in spirituellem als in rechtlichem Sinn. Franziskus hat in seiner Amtszeit nur wenige wirkliche Reformentscheidungen getroffen. Er veränderte aber den Weg, auf dem sie zustande kommen. Als Jesuit würde er sagen: die manera de proceder (= die Art und Weise des Vorangehens). Er hat einen synodalen Weg eingeschlagen (bis hin zur stimmberechtigten Teilnahme von Nichtbischöf:innen an der Weltsynode des Jahres 2024, zur unmittelbaren Übernahme von deren Ergebnissen in das päpstliche Lehramt und zur Weiterentwicklung im Sinne einer postsynodalen Kirchenversammlung im Jahr 2028), um die Wende zu einer „ganz und gar synodalen Kirche“[35] zu initiieren, die er 2015 auf der 50-Jahrfeier der Einrichtung der Weltbischofssynode durch Papst Paul VI. forderte. Diese neue synodale Weise des „gemeinsamen Vorangehens“[36] (syn-hodos = der gemeinsame Weg) ist im Wortsinn ‚radikal‘, denn sie geht an die Wurzel[37] des christlichen Glaubens: Synodalität als Weg kirchlicher Selbstbekehrung zum Evangelium. Wie bitter nötig diese ist, zeigt die noch immer andauernde Missbrauchskrise.

‚Fliegenschiss‘ der Kirchengeschichte?

Diese stellt eine epochale Zäsur der Kirchengeschichte dar. Sie eröffnet eine neue Phase der Nachkonzilszeit, denn im Missbrauch und seiner Vertuschung hat die Kirche das feierliche Versprechen verraten, das sie der Welt mit dem Zweiten Vatikanum gegeben hat: „Sakrament des Heils“[38] zu sein. Stattdessen war sie ein Ort des Unheils, an dem nicht nur unschuldige Opfer missbraucht, sondern auch schuldige Täter gedeckt wurden, weil man das Ansehen der Institution und nicht das Leben der Opfer schützen wollte. Es gibt ganze Ortskirchen, in denen das noch immer totgeschwiegen wird. Dort herrscht weiterhin jene kirchenamtliche Problemignoranz, die auf dem Höhepunkt der Missbrauchskrise (oder besser auf deren Tiefpunkt) sichtbar wurde, als Kardinaldekan Angelo Sodano, der bereits als Päpstlicher Nuntius während der rechtsextremen Militärdiktaturen in Lateinamerika keine gute Rolle spielte, am Ende der Ostermesse 2010 in einer Solidaritätsadresse an Papst Benedikt versicherte, die Kirchenkritik angesichts der Missbrauchsfälle sei nicht mehr als ein chiacchiericcio del momento (= ein Geschwätz des Augenblicks, man könnte intentionsgemäß auch übersetzen: ein ‚Fliegenschiss‘ der Kirchengeschichte).

Missbrauch, Klerikalismus und Synodalität

Franziskus hat mit dieser römischen Mentalität gebrochen. Er hat 2014 eine Päpstliche Kommission zum Schutz von Minderjährigen eingerichtet, 2016 die Vertuschung von Missbrauch unter Strafe gestellt, 2018 einen Brief an das Volk Gottes geschrieben und 2019 zu einem ‚Missbrauchsgipfel‘[39] nach Rom gerufen. Vor allem aber hat er das Problem an der Wurzel seiner systemischen Ursachen gepackt (Stichwort: Klerikalismus als sakralisierte Machtasymmetrie[40]), indem er eine umfassende synodale Selbstbekehrung der Kirche einleitete. Die von ihm hergestellte Verknüpfung von Missbrauch, Klerikalismus und Synodalität ist dabei von zentraler Bedeutung. Denn es gilt einerseits: „Zum Missbrauch Nein zu sagen, heißt zu jeder Form von Klerikalismus mit Nachdruck Nein zu sagen.“[41] Und andererseits ist Synodalität Papst Franziskus zufolge ein probates „Gegenmittel“[42] gegen eben diesen Klerikalismus – weshalb die synodale Wende seines Pontifikats auch auf eine direkte Weise mit der Missbrauchskrise verbunden ist. Synodalität zielt auf eine jesusbewegte Selbstbefreiung der Kirche aus ihrem machtförmigen Klerikalismus.

Kirche als Societas Jesu

Die synodale Kirche, die Papst Franziskus vorzuschweben scheint, erinnert an seine eigene Ordensgemeinschaft: an die Gesellschaft Jesu (SJ). Societas Jesu[43], jesuanische Weggefährt:innenschaft der Nachfolge, das sind für ihn zunächst einmal alle Getauften. Im Zentrum seines päpstlichen Wappens steht das Jesusmonogramm IHS, das sich in dieser Weise entgrenzend deuten lässt: Wir haben Jesus als Gefährten („Iesum habemus socium“) – und das gilt für alle Christ:innen, die vor allen hierarchischen Differenzierungen zunächst einmal Weggefährt:innen Jesu und untereinander sind. Diese jesusspirituelle Grundausrichtung prägt auch seinen ignatianisch grundierten Begriff des Synodalen. Dieser besteht in einem gemeinsamen geistlichen Unterscheiden, das ein anschließendes amtliches Entscheiden synodal vorbereitet. Die runden Tische der jüngsten Weltsynode[44] stellen eine neue Architektur kirchlicher Machtausübung dar: „Alle werden gehört, einige beraten, einer entscheidet“[45]

Monophysitische Schieflage

Franziskus war ein sehr spiritueller Papst[46]. Das zeigen nicht nur wunderbar zu lesende Lehrschrieben wie Admirabile signum über die Krippe (2019) und C’est la confiance über die Hl. Thérèse von Lisieux (2023) oder seine letzte Enzyklika Dilexit nos über das Herz Jesu (2024), sondern auch sein geistlich (und weniger rechtlich oder politisch) ausgerichtetes Synodalitätskonzept, das von einem großen Vertrauen auf den Hl. Geist („Hauptakteur der Synode“[47]) geprägt ist. Franziskus war ein heiliger alter Vogel, der auch mit Blick darauf wirklich an das glaubte, was er sagte und schrieb. Bei aller berechtigten Kritik muss man das in Rechnung stellen, wenn man ihm gerecht werden will. Leider hat die implizite Ekklesiologie seines Synodalitätsbegriffs jedoch eine monophysitisch-spiritualistische Schlagseite (und somit auch ein geistliches Defizit mit kirchenpolitisch gravierenden Folgen), denn er rechnete in der „realitas complexa“ (Lumen gentium, Nr. 8), welche die Kirche der konziliaren Lehre in Lumen gentium zufolge darstellt, zu viel mit deren „göttlichem“ (LG 8) und zu wenig mit deren „menschlichem Element“ (LG 8). Was aber nicht angenommen wird, kann auch nicht erlöst werden. Oder anders formuliert: Verdrängtes kehrt durch die Hintertür zurück. In jedem Fall gilt es einen kirchenreformerischen ‚Doketismus‘ zu vermeiden, der Synodalität lediglich als einen spirituellen ‚Scheinleib‘ betrachtet, dessen geistliche Erfahrungen sich nicht in veränderten kirchlichen Strukturen inkarnieren.

Tribalisierung des Volkes Gottes

Franziskus betonte den geistlichen Charakter der Kirche, unterschätzte jedoch ihr rechtliches und politisches Wesen als „sichtbare Versammlung“ (LG 8). Man musste seinen spirituellen Optimismus keineswegs teilen, dass deren „hierarchische Organe“ (LG 8) den synodalen Geisterfahrungen[48] der „geistlichen Gemeinschaft“ (LG 8) schon irgendwann folgen werden. Denn jene „tribalistischen Spaltungen“[49], die der Papst zurecht in der Gesellschaft kritisierte, finden sich auch in der Kirche – was konkrete Kirchenpolitik angesichts der ‚asymmetrischen Tribalisierung‘ des rechten Kirchenrandes (inklusive einer sehr ungleichen Mobilisierung von Traditionalist:innen und Reformorientierten auf beiden Seiten des Spektrums) gerade zu einem eminent wichtigen theologischen Forschungsfeld macht: Das eine Volk Gottes zerfällt in mindestens zwölf Stämme mit sehr unterschiedlichem Kirchen- und Weltgefühl. Deren Konflikte lassen sich heute kaum noch mediieren[50]. Sie stellen die von Papst Franziskus immer wieder stark gemachte und ins Spiel gebrachte synodale Basistugend der ‚Parrhesia‘, die sich im in diesem zugespitzten Konfliktfall nun auch kirchenpolitisch zu bewähren hat, auf eine harte Probe: „Mit Freimut sprechen und mit Demut hören.“[51]

Fähigkeit zu reflexiver Selbstdifferenz

Synodalität ist von ihren eigenen Voraussetzungen her eine geistliche Herausforderung. Sie erfordert nämlich die Fähigkeit zu reflexiver Selbstdifferenz: Ich muss mich zu mir selbst noch einmal verhalten können – und Gott größer sein lassen als meine eigenen kirchenpolitischen Positionen, um „gemeinsam nach den Willen Gottes zu suchen und dadurch die Unterschiede in Einklang zu bringen“[52]. Erst diese transformative Öffnung auf den Horizont eines je größeren Gottes ermöglicht eine produktive Spannungseinheit jener Gegensätze, deren zentrale Stellung bei Romano Guardini auch das Thema der nicht abgeschlossenen Dissertation Bergoglios[53] war. Franziskus zufolge gilt es, mit synodalen Konflikten „so umzugehen, dass wir nicht in die Polarisierung abgleiten“[54], sondern ein „neues Denken zulassen, das diese Spaltung übersteigen kann“[55] – ein ambivalenzfähiges, dilemmakompetentes Denken in Differenzen, das „Kontraste nicht auslöscht, sondern ihre Absolutsetzung verhindert“[56].

Nicht nur nicht einfach, sondern einfach nicht

Das klingt wirklich gut. Schade ist nur: Diese Fähigkeit zu geistlicher Selbstdifferenz ist nicht überall gleich stark ausgeprägt – manche katholische Mindsets widersprechen ihr sogar grundsätzlich. Denn es gibt ja nicht nur Katholik:innen, mit den man nicht einfach reden kann. Sondern auch solche, mit denen man einfach nicht reden kann. Dazu hat Papst Franziskus etwas zu sagen, das durchaus nicht nur in einer zunehmend polarisierten Kirche, sondern auch in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft hilfreich sein kann. Denn hier wie dort braucht es eine gemeinsame „Bereitschaft, den Konflikt auszuhalten und ihn zum Ausgangspunkt eines neuen Prozesses zu machen“[57]. Synodalität hält dabei in ihrem erklärten Willen zur Gemeinsamkeit geduldig die „Unterschiede zusammen, bis sich neue Horizonte öffnen“[58]. Das wird nicht immer sofort gelingen: „Die Unterscheidung inmitten eines Konfliktes erfordert es manchmal, gemeinsam unser Lager aufzuschlagen und darauf zu warten, bis der Himmel aufklart.“[59]

3. Reformstau – theologische Ernüchterung zwischen Konzil und Synode

Anders als sein Vorgänger Benedikt XVI.[60], hat Franziskus in all diesen Konflikten das Zweite Vatikanische Konzil stets in robuster Weise gegen dessen traditionalistischen Gegner verteidigt – insbesondere in liturgischen Fragen (Stichwort: „Traditionis custodes“). Er hat nicht nur die Konzilspäpste Johannes XIII. und Paul VI. heiliggesprochen (und damit auch das Konzilserbe abgesichert), sondern auch immer wieder klargestellt, man müsse in ihren Spuren nun voranschreiten „zu den neuen Horizonten, zu denen der Herr uns führen möchte“[61]. Treue zum Zweiten Vatikanum bedeute, mit dem Konzil über das Konzil hinauszugehen. Denn es sei mehr als ‚nur‘ ein Projekt der Kirchenreform gewesen – es war ein transformatives Ereignis des Hl. Geistes, das eine „irreversible, vom Evangelium ausgehende Erneuerungsbewegung hervorgebracht“[62] habe: „Und jetzt muss man vorangehen.“[63] Das umstrittene Erbe des Konzils gelte es dabei in „kreativer Treue zur Tradition“[64] fortzuschreiben – diese nämlich sei der ‚lebendige Glaube der Toten‘, Traditionalismus hingegen der „tote Glaube der Lebenden“[65].

Ende der Schreibtischtheologie

Franziskus vertrat daher nicht nur einen pastoral turn des kirchlichen Lehramtes, sondern auch der akademischen Theologie, zu deren Zukunft er bleibend Weiterführendes gesagt hat. Es lohnt sich, an diesem Punkt ein wenig ausführlicher in seine Interventionen hineinzulesen, um die Tragweite dieses theologischen Paradigmenwechsels besser einschätzten zu können. Der Papst hat nämlich ein faszinierendes Leitbild der Theologie entworfen (auch wenn er selbst in seinem Pontifikat dahinter zurückblieb), das dieser ein neues Format („Anderswie“[66]) ermöglicht. Denn es gibt ja auch einen epistemischen Klerikalismus („Professor:innen haben immer recht“), der in Richtung einer synodalen Epistemik zu überwinden wäre („Lehren heißt lernen“). Franziskus zufolge ist nämlich nicht nur die Zeit des „dekadenten Scholastizismus“[67] der vorkonziliaren Handbuchtheologie vorbei, sondern auch die einer nachkonziliaren, vom übrigen Volk Gottes[68] abgekoppelten reinen „Schreibtischtheologie“[69]:

„Theologie zu lehren und zu studieren bedeutet, in einem [existenziellen] Grenzbereich zu leben – dort, wo das Evangelium auf die Nöte der Menschen trifft […]. […] Der Ort eures Nachdenkens sollen die Grenzbereiche sein. Und verfallt nicht der Versuchung, sie zu […] parfümieren […]. Auch die guten Theologen riechen […] nach Volk und nach Straße […].“[70]

Praxisfelder und Diskursarchive

Eine solche Theologie zeichnet sich durch eine doppelte Verbundenheit aus, die „in kreativer Treue zum Evangelium und zur Erfahrung der Männer und Frauen unserer Zeit“[71] steht – und sich daher permanent zwischen den Diskursarchiven geglaubten Lebens und den Praxisfeldern gelebten Glaubens hin und her bewegt, um die potenzielle Kreativität dieser Differenz zu heben. Dieses schöpferische, den Menschen und dem Evangelium zugleich verpflichtete Theologiekonzept ist eine päpstliche Steilvorlage für das Fach der Pastoraltheologie[72], die „sich speziell der römischen Dogmatik gegenüber nie durchsetzen konnte“[73]. Bereits Anton Graf hatte kritisiert, dass einerseits die „theoretischen Theologen leicht den Blick in das Leben […] verschmähen, die theoretische Theologie zu sehr von […] dem praktischen Interesse entfernen und auf die praktische Theologie mit einer gewissen Geringschätzung herabblicken“, während andererseits die „praktischen Theologen leicht das wissenschaftliche Interesse […] fallen lassen und sich ganz und gar in das Leben und die Praxis versenken“[74]. Papst Franziskus ordnet die Dinge anders:

„Zwischen Theologie und pastoralem Handeln muss ein fruchtbarer Kreislauf hergestellt werden. Die pastorale Praxis lässt sich nicht aus abstrakten theologischen Grundsätzen ableiten, ebenso wenig wie sich die theologische Reflexion auf die Wiederholung der Praxis beschränken kann.“[75]

Beispiel: Mittelmeer-Theologie

Was dieser theologische Neuansatz konkret bedeutet, verdeutlichte Franziskus exemplarisch im Kontext einer ‚Theologie des Mittelmeers‘[76], welche die drei großen Weltreligionen an dessen „fünf Ufern“[77] in einen geschwisterlichen Friedensdialog verwickelt, der aus den jeweils eigenen Quellen heraus dem Heil aller Menschen dient. Für Franziskus stellte der „Mittelmeerraum zu Beginn des dritten Jahrtausends“[78] nicht nur eine „Brücke zwischen Europa, Afrika und Asien“[79] dar, die unterschiedlichste Kulturen und Völker miteinander verbindet, sondern auch einen theologischen Ort sui generis, der sich an einem zentralen ‚Kreuzungspunkt‘[80] befindet, an dem in unausweichlicher Verdichtung die „Herausforderungen der ganzen Welt“[81] zusammenlaufen:

„Wir brauchen Theolog[:inne]en – Männer und Frauen, Priester, Laien und Ordensleute –, die historisch und kirchlich verwurzelt und zugleich offen für das unerschöpfliche Neue des Heiligen Geistes sind […]. […] Denn das Zuhören als christliche Theolog[:inn]en geschieht […] aus einem theologischen Erbe heraus, das – gerade im Mittelmeerraum – seine Wurzeln in den Gemeinden des Neuen Testaments, in der reichen Reflexion der Väter und in vielen Generationen von Denkern und Zeugen [wie z. B. die Märtyrer von Tibhirine[82]] hat. […] Ausgehend vom Verständnis des Wortes Gottes in seinem ursprünglichen mediterranen Kontext ist es möglich, die Zeichen der Zeit in neuen Kontexten zu erkennen.“[83]

Befreiungstheologischer Grundansatz

Ohne selbst ein ausgewiesener Befreiungstheologe zu sein, hat Papst Franziskus aufgrund dieses konstitutiv (und nicht nur applikativ) praxisbezogenen Theologieverständnisses nicht nur – nach langer innerkirchlicher Konfliktgeschichte – den befreiungstheologisch inspirierten Märtyrerbischof Oscar Romero in El Salvador heiliggesprochen, sondern auch jahrzehntelang verfolgte lateinamerikanische Befreiungstheologen wie Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff oder Ernesto Cardenal rehabilitiert. Deren praxistheoretischen Grundansatz[84] erklärte er in dem Motu proprio Ad theologiam promovendam sogar zur theologischen Norm:

„Berufen, die Gegenwart prophetisch zu deuten und im Licht der Offenbarung neue Wege für die Zukunft zu erkennen, wird sich die Theologie tiefgreifenden kulturellen Veränderungen stellen müssen […]. […] Die Offenheit für die Welt […] kann jedoch nicht auf eine ‚taktische‘ Haltung reduziert werden, die [auf deduktive Weise] längst herausgearbeitete Inhalte von außen an neue Situationen anpasst […]. […] Die theologische Reflexion ist daher zu […] einem Paradigmenwechsel aufgerufen […], der sie […] dazu verpflichtet, eine grundlegend kontextuelle Theologie zu sein, die in der Lage ist, das Evangelium unter den Bedingungen […] zu interpretieren, unter denen Männer und Frauen tagtäglich […] leben […]. […] Dies ist der pastorale ‚Stempel‘, den die Theologie als Ganzes und nicht nur in einem bestimmten Bereich annehmen muss […]. Die theologische Reflexion ist aufgefordert, sich mit einer induktiven Methode zu entwickeln, die von den verschiedenen Kontexten […] ausgeht, in welche die Menschen hineingestellt sind […].“[85]

Neuausrichtung der Theologie

Diese Neuausrichtung einer „inkarnierten Theologie“[86], die in engagierter Zeitgenossenschaft die „Sehnsucht zu wecken versteht, den Umhang Jesu zu berühren, den Blick auf den Rand des Geheimnisses zu richten“[87], gilt sogar für die Päpstliche Hochschule schlechthin – die römische Gregoriana:

„Diese Universität muss eine Weisheit hervorbringen, die nicht aus abstrakten, nur am Schreibtisch erdachten Ideen entsteht, sondern die die Mühen der konkreten Geschichte […] spürt, die ihren Ursprung im Kontakt mit dem Leben der Völker und den Symbolen der Kulturen hat, im Hören auf […] den Schrei, der aus dem leidenden Fleisch der Armen aufsteigt. […] Und man muss es berühren, den Mut haben, durch den Schlamm zu gehen und sich die Hände schmutzig zu machen. […] Es braucht weniger Lehrstühle, sondern mehr hierarchiefreie Tische, an denen alle – einer neben dem anderen – um Erkenntnis ringen […]. Auf diese Weise wird das Evangelium in der Lage sein, die Herzen zu bekehren und die Fragen des Lebens zu beantworten.“[88]

Pastorale Wende

Das alles sind päpstliche Worte, auf die man nicht nur in der Praktischen Theologie hierzulande lange gewartet hat – und die unter den beiden Vorgängern des verstorbenen Papstes kaum vorstellbar gewesen wären. Von höchstlehramtlicher Seite aus realisieren sie die ‚pastorale Wende“[89] des Konzils auf der Ebene des theologischen Diskurses. Erst vor dem Hintergrund der nachkonziliaren Konfliktgeschichte um die dogmatische Autorität des Zweiten Vatikanums als Pastoralkonzil[90] lässt sich die Dimension dieses theologiegeschichtlich höchst bedeutsamen Paradigmenwechsels ermessen. Die Konsequenzen für eine zukünftige Grundausrichtung der Theologie benannte 2017 die Apostolische Konstitution Veritatis gaudium zur Reform der kirchlichen Studien:

„[Einer] […] der wichtigsten Beiträge des Konzils [war es, die vorkonziliare] […] Trennung zwischen Theologie und Pastoral […] zu überwinden. Ich wage zu sagen, dass es die Grundordnung der Theologie […] gewissermaßen revolutioniert hat. […] Die Fragen unseres Volkes, […] seine Träume, seine Kämpfe, seine Sorgen besitzen einen hermeneutischen Wert, den wir nicht unbeachtet lassen dürfen, wenn wir das Prinzip der Menschwerdung ernst nehmen wollen.“[91] (VG 2; 5).

Pastoral offen, dogmatisch unbeweglich

Das ist weit mehr als nur wohlklingende Lehramtspoesie. Es ist ernst gemeint und ernst zu nehmen. Und doch stehen diese Grundoptionen des programmatischen ersten Teils von Veritatis Gaudium in Spannung zu den Einzelnormen von dessen juridischem zweitem Teil. Generell hat sich Papst Franziskus in zahlreichen kirchlichen Streitfragen immer wieder als zwar pastoral offen, zugleich aber auch als dogmatisch unbeweglich gezeigt. Indem er sich „auf der Ebene der Lehre anders positioniert als auf der der Pastoral“[92], zerreißt er damit jedoch das konzilstheologisch zentrale[93] Ineinander von Dogma und Pastoral[94] – eine halbierte Konzilsrezeption, die zwar den pastoralen Sinn des Dogmas, nicht aber die dogmatische Bedeutung der Pastoral erfasst:

„Im Ton ist er […] gut jesuanisch milder gegenüber realen Lebensverhältnissen. […] Was dogmatisch Sünde ist, dürfe aus pastoralen Klugheitsgründen nicht zu Verurteilungen […] führen. Es ist nachvollziehbar, dass Menschen, die vom Papst erwarten, für lehrmäßige Klarheit zu stehen, eine solche pastorale Pragmatik als Ausverkauf der Frage nach der Wahrheit begreifen. Umgekehrt lässt sich verstehen, dass andere bereits eine vorsichtige Pastoral als Aufbruch in eine andere Kirche feiern. Zumal nicht ausgeschlossen werden kann, dass die pastorale Pragmatik bereits die Dogmatik der Zukunft enthält.“[95]

Bruchpunkt der Enttäuschung

Franziskus hat Türen für eine vorsichtige Weiterentwicklung der Pastoral geöffnet. Vor einer Weiterentwicklung des Dogmas in einem tieferen Verständnis der Offenbarung schreckte er jedoch zurück. In diesem Zusammenhang war das nachsynodale Schreiben Querida Amazonia von 2020 für viele (auch für den Autor dieses Nachrufs/Beitrags) ein erster Bruchpunkt der Enttäuschung. Das Schlussdokument der Amazoniensynode von 2019 hatte eine ökologische Gesamtvision des „guten Lebens für alle und alles“[96] (inklusive jener Figur der Pachamama, die von rechtskatholischen Extremisten in den Tiber geworfen wurde) entwickelt, die auch die Frage nach inkulturierten Kirchenstrukturen integrierte (bis hin zu Fragen wie Zölibat und Frauenordination) integrierte – allerdings ohne entsprechende päpstliche Konsequenzen im nachsynodalen Schreiben. Das war eine Enttäuschung, die zugleich so manche Täuschung beendet hat. Denn Franziskus war nie ein progressiver Liberaler im Sine des westlichen Reformkatholizismus.

Konservativ, aber nicht reaktionär

Ich erinnere mich noch gut an Zeitungsartikel zum Konklave 2005, in denen Bergoglio als einzig aussichtsreicher Gegenkandidat zu Ratzinger gehandelt wurde. Er sei konservativ (aber nicht reaktionär) in Lehrfragen, zugleich aber überzeugend (aber nicht revolutionär) in seinem Lebensstil. So blieb denn auch die von ihm propagierte Barmherzigkeit zweischneidig: biografisch nachvollziehbar, zugleich aber nicht ohne einen fürsorglich-autoritären Paternalismus – zumal es bei ihm zwar um einen „Indikativ der Gnade“[97] ging, der aber stets mit einem evangelisatorischen Imperativ verbunden war. Es gibt sogar mehr Gemeinsamkeiten zwischen Franziskus und Benedikt XVI. als man landläufig meint (bzw. hoffte), z. B. ihren lehramtlichen Populismus[98]. Beide machten sich nämlich zum Sprachrohr des (in unkritischer Idealisierung romantisierten) ‚einfachen Volkes‘ und brachten dieses gegen (vermeintlich) herrschende theologische Eliten in Stellung: Benedikt im Kontext des Konflikts um Hans Küng[99] und Franziskus Kontext des Synodalen Weges[100]. Hinzu kommen irritierende Aussagen zu Sexualität (Stichwort: Kaninchen), Erziehung (Stichwort: Ohrfeigen) oder zu Frauen (Stichworte: fruchtbares Empfangen, marianischer Genius).

Ortskirchen verweigern sich

Und doch ist diese enttäuschende Seite des zu Ende gegangenen Pontifikats nicht die ganze Wahrheit. Es wäre provinziell, es nur in westlich-reformkatholischer Optik zu betrachten. Im Gespräch mit Menschen aus anderen Weltgegenden erkennt man schnell, wie herausfordernd dieses Pontifikat für manche Ortskirchen (z. B. in den USA, in Afrika und Osteuropa) war. Große Teile des Episkopats widersetzen sich spätestens seit den ‚Dubia‘ der Jahre 2016 und 2023 (inklusive gezielter Instrumentalisierungen des zurückgetretenen Papstes Benedikt) allen Neuerungen. Ganze Ortskirchen verweigern sich dem weltsynodalen Reformprozess, weil ihnen das Wenige dort Erreichte bereits viel zu weit geht. Für ihre kirchenpolitischen Gegenmaßnahmen nutzen sie die neue synodale Freiheit in der Kirche. Ein kontinentaler Widerstand wie jener der besonders konservativen afrikanischen Bischofskonferenzen gegen Fiducia supplicans wäre unter den beiden Vorgängern von Papst Franziskus unvorstellbar gewesen.

Erzliberal und ultraprogressiv

Diese aktuellen weltkirchlichen Debatten zeigen, wie sehr sich die innerkirchliche Machtkonstellation unter den Päpsten Johannes Paul II. und Benedikt XVI. kirchenpolitisch nach rechts verschoben hat (inkl. entsprechender Bischofsernennungen). Solange ganze Bischofskonferenzen noch immer die Aufarbeitung der Missbrauchskrise bremsen, ihre klerikalistischen Systemursachen ignorieren und synodale Umkehrwege torpedieren – solange bleibt Franziskus, wenn man ihn globale Kirchenkoordinaten einordnet, für weite Teile der kirchlichen Welt ein erzliberaler und ultraprogressiver Papst. Bis in die Machtzentren der Römischen Kurie hinein („Franziskus unter Wölfen“[101]) galt er nicht wenigen sogar als ein manifester Häretiker (Stichwort: Sedisvakantismus). Mit Blick auf die weltkirchliche Nachhaltigkeit des begonnenen Aufbruchs fragt man sich: Es gibt eine Generation Benedikt – aber wird es auch eine Generation Franziskus geben? Und welcher Priestertypus wird in den kommenden Jahrzehnten die Kirche führen?

Für manche zuviel und dennoch nie genug

Ein Nachruf darf nicht weniger komplex sein als das Leben, dem er etwas Erinnerndes nachzurufen versucht. Das gilt auch für Papst Franziskus. Er hat die Kirche zweifellos verändert. Sie ist heute eine andere als noch unter seinen beiden Vorgängern. Kaum wurden jedoch die systemischen Probleme einer sich zaghaft und mühsam transformierenden Weltkirche endlich in relativer Freiheit synodal besprechbar, lähmten ihre Kontraste schon jeden weiteren Fortschritt. Es ist die Tragik seines Pontifikats, dass all das für Konservative zuviel und für Progressive nie genug war. Nach zwölf Jahren herrscht daher nicht nur zunehmende Ernüchterung im Reformlager, sondern am rechten Kirchenrand auch ein blanker Hass (inkl. Gebete für das baldige Ableben des Papstes), der für fortschrittliche Katholik:innen zur Zeit des ‚Rollbacks‘ unter Johannes Paul und Benedikt undenkbar schien. Es bleiben zwiespältige Gefühle: Ich habe Franziskus persönlich sehr gemocht. Und ich habe mit ihm zugleich auch theologisch sehr gehadert.

Er war ein großer Papst, auch in seinen Grenzen.

[1] Noch in einer seiner letzten Äußerungen als Papst forderte Franziskus einen „liturgischen Stil, der die Nachfolge Jesu zum Ausdruck bringt und unnötigen Prunk und Protz vermeidet“ (Papst Franziskus: Message on the occasion of the course for those responsible for episcopal liturgical celebrations at the Pontifical Athenaeum Sant‘Anselmo, 26. Februar 2025).

[2] Johann B. Metz: Jenseits bürgerlicher Religion. Reden über die Zukunft des Christentums, München-Mainz 1980, 143.

[3] „Diese Ansprache besiegelte mein Schicksal! Knappe drei Minuten, die mein Leben veränderten. Am Ende meines Vortrags brandete Applaus auf, und später erfuhr ich, dass mein Name ab diesem Moment die Runde machte.“ (Papst Franziskus: Leben. Meine Geschichte in der Geschichte, Hamburg 2024, 215f).

[4] Vgl. Papst Franziskus: Praedicate Evangelium. Apostolische Konstitution über die Römische Kurie und ihren Dienst für die Kirche in der Welt (19. März 2022) sowie Ders.: Ansprache zum Weihnachtsempfang der Römischen Kurie (22. Dezember 2014).

[5] Papst Franziskus: Evangelii gaudium. Apostolisches Schreiben über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (24. November 2013), 4 [nachfolgend: EG]. Dieses programmatische erste Lehrschreiben von Papst Franziskus kombinierte die Titelworte von Evangelii nuntiandi, dem Nachsynodalen Schreiben von Papst Paul VI. über die Evangelisierung in der Welt von heute, und Gaudium et spes, der pastoralen Konstitution des Zweiten Vatikanums über die Kirche in der Welt von heute.

[6] Jorge Mario Bergoglio: Rede auf der IX. Kongregation des Kardinalskollegiums (9. März 2005). http://blog.radiovatikan.de/die-kirche-die-sich-um-sich-selber-dreht-theologischer-narziss-mus.

[7] Vgl. Benedikt Kranemann: Fragil und verletzlich. Päpstliche Liturgie in Zeiten der Pandemie, auf: Feinschwarz.net, 30. April 2020.

[8] In seiner Enzyklika Gaudete et exsultate sprach Papst Franziskus 2018 vom Lebenszeugnis jener kleinen ‚Alltagsheiligen‘, denen er 2024 als Ergänzung zum Hochfest Allerheiligen einen eigenen Gedenktag widmete: „Es gefällt mir, die Heiligkeit im geduldigen Volk Gottes zu sehen: in den Eltern, die ihre Kinder mit so viel Liebe erziehen, in den Männern und Frauen, die arbeiten, um das tägliche Brot nach Hause zu bringen, in den Kranken, in den älteren Ordensfrauen, die weiter lächeln. […] Oft ist das die Heiligkeit ‚von nebenan‘ derer, die in unserer Nähe […] ein Widerschein der Präsenz Gottes sind, oder, um es anders auszudrücken, die ‚Mittelschicht der Heiligkeit‘.“ (Papst Franziskus: Gaudete et exsultate. Apostolisches Schreiben über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute, 19. März 2018, 7).

[9] Papst Franziskus: Address to the Clerics Regular of Saint Paul (29. Mai 2023).

[10] EG 49.

[11] Papst Franziskus, zit. nach Antonio Spadaro: Das Interview mit Papst Franziskus. => http://www.stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/online_exklusiv/details_html?k_beitrag=3906433 (Aufruf: 20. Oktober 2013).

[12] Papst Franziskus, zit. nach Antonio Spadaro: Das Interview mit Papst Franziskus. => http://www.stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/online_exklusiv/details_html?k_beitrag=3906433 (Aufruf: 20. Oktober 2013).

[13] Papst Franziskus, zit. nach Antonio Spadaro: Das Interview mit Papst Franziskus. => http://www.stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/online_exklusiv/details_html?k_beitrag=3906433 (Aufruf: 20. Oktober 2013).

[14] Vgl. Christian Bauer: Neues von Markus. Exegetisches zum neuen Lesejahr, auf: Feinschwarz.net, 30. November 2017. https://www.feinschwarz.net/neues-von-markus-exegetisches-zum-neuen-lesejahr/

[15] Papst Franziskus: Predigt in der Vigil zur Osternacht (19. April 2014).

[16] Hartmut Meesmann: Der Jesuaner. Papst Franziskus hat sein Anliegen deutlich gemacht: Er will eine andere Kirche – eine Kirche, die Wunden heilt und nicht richtet (27. September 2013), auf: www.publik-forum.de/Publik-Forum-18-2013/der-jesuaner/2

[17] Vgl. Christian Bauer: Das andere Kap Europas? Exkursion mit Papst Franziskus und Jacques Derrida nach Lampedusa, in: Gilles Reckinger, Nadja Neuner-Schatz (Hg.): Von der Odyssee zum Europäischen Migrationsregime. Kulturelle Begegnungen im Mittelmeerraum, Würzburg 2018, 83-102.

[18] Papst Franziskus: Laudato sí. Enzyklika über die Sorge für das gemeinsame Haus (24. Mai 2015), 49 [nachfolgend: LS].

[19] LS 49.

[20] LS 92; 222f.

[21] Papst Franziskus: Ansprache auf der Gebetswache mit den Jugendlichen in Krakau (30. Juli 2016).

[22] Papst Franziskus: Ansprache auf der Begegnung mit den polnischen Bischöfen in Krakau (27. Juli 2016).

[23] Vgl. Christian Bauer: Pastorale Andersorte? Eine kleine theologische Sprachkritik, in: Diakonia (2015), 136-141.

[24] Papst Franziskus: Apostolisches Schreiben zum Jahr des geweihten Lebens (21. November 2014).

[25] Papst Franziskus: Ansprache auf der Konferenz ‚Theologie nach Veritatis gaudium im Kontext des Mittelmeerraums‘ in Neapel (21. Juni 2019).

[26] EG 71. Auf einer Apostolischen Reise in die USA rekonstruierte Franziskus diese Präsenz Gottes jesuanisch: „Zu wissen, dass Jesus weiter durch unsere Straßen zieht, sich lebendig unter sein Volk mischt und sich und die Menschen in eine einzige Heilsgeschichte einbezieht, erfüllt uns mit Hoffnung. […] Es ist eine Hoffnung, die […] uns ermuntert, mitten im ‚Smog‘ die Gegenwart Gottes zu erkennen, der weiterhin in unserer Stadt einhergeht. Denn Gott ist in der Stadt.“ (Papst Franziskus: Predigt im Madison Square Garden in New York, 25. September 2015).

[27] Vgl. demnächst Christian Bauer: Draußen zuhause. Einführung in die Pastoraltheologie, Freiburg/Br. 2026.

[28] Papst Franziskus: Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland, 9 (vgl. Christian Bauer: Vom Lehren zum Hören? Offenbarungsmodelle und Evangelisierungskonzepte im Übergang vom Ersten zum Zweiten Vatikanum, in: Julia Knop/Michael Seewald (Hg.): Das Erste Vatikanische Konzil. Eine Zwischenbilanz 150 Jahre danach, Darmstadt 2019, 95-116).

[29] Vgl. Christian Bauer: Mission, in: Christine Büchner, Gerrit Spallek (Hg.): Auf den Punkt gebracht. Grundbegriffe der Theologie, Ostfildern 2017, 157-169.

[30] „Die Kirche, Trägerin der Evangelisierung, beginnt damit, sich selbst zu evangelisieren. […] Das Zweite Vatikanische Konzil hat daran erinnert, und auch die Synode von 1974 hat dieses Thema von der Kirche, die sich durch eine beständige Bekehrung und Erneuerung selbst evangelisiert, um die Welt glaubwürdig zu evangelisieren, mit Nachdruck aufgegriffen.” (Paul VI.: Evangelii nuntiandi. Nachsynodales Schreiben über die Evangelisierung in der Welt von heute (8. Dezember 1975), 15).

[31] Papst Franziskus: Incontro con i partecipanti al convegno della diocesi di Roma (9. Mai 2019).

[32] Paul VI.: Evangelii nuntiandi. Nachsynodales Schreiben über die Evangelisierung in der Welt von heute (8. Dezember 1975), 15. Siehe auch Christian Bauer: Vom Lehren zum Hören? Offenbarungsmodelle und Evangelisierungskonzepte im Übergang vom Ersten zum Zweiten Vatikanum, in: Julia Knop/Michael Seewald (Hg.): Das Erste Vatikanische Konzil. Eine Zwischenbilanz 150 Jahre danach, Darmstadt 2019, 95-116.

[33] Vgl. Christian Bauer, Maria Mesrian: Kirchenreform JETZT! Der katholische Mainstream begehrt auf, auf: Feinschwarz.net, 8. Juni 2019.

[34] EG 223.

[35] Papst Franziskus: Ansprache zur 50-Jahr-Feier der Errichtung der Bischofssynode (17. Oktober 2015).

[36] Papst Franziskus: Ansprache zur 50-Jahr-Feier der Errichtung der Bischofssynode (17. Oktober 2015).

[37] Walter Kasper: „Papst Franziskus […] ist weder restaurativ konservativ noch progressiv liberal, er ist im ursprünglichen Sinn des Wortes radikal. Er geht an die Wurzel, das Evangelium.“ (Walter Kasper: Ein Jahr Pontifikat Papst Franziskus, auf: http://kardinal-kasper-stiftung.de/documents/EinJahrPontifikatPapstFranziskus_000.pdf, 11).

[38] Dieses Versprechen haben beide Kirchenkonstitutionen des Konzils gegeben: seine dogmatische (= Lumen gentium, Nr. 48) und seine pastorale (= Gaudium et spes, Nr. 45).

[39] Zugleich war dieser ‚Missbrauchsgipfel‘ von seiner Symbolik her auch eine vertane Chance. Was wäre es beispielsweise für ein Zeichen gewesen, wenn die versammelten Bischöfe sich im weltweit übertragenen Gottesdienst zum Friedensgruß nicht die Hand gereicht, sondern sich – als Zeichen der Umkehrbereitschaft – wie am Karfreitag alle der Länge nach zu Boden geworfen hätten?

[40] „Klerikalismus meint ein hierarchisch-autoritäres System, das auf Seiten des Priesters zu einer Haltung führen kann, nicht geweihte Personen in Interaktionen zu dominieren, weil er qua Amt und Weihe eine übergeordnete Position innehat. Sexueller Missbrauch ist ein extremer Auswuchs dieser Dominanz.“ (MHG-Studie: Zusammenfassung, 10f; siehe auch das Themenheft ‚Klerikalismus‘ der Lebendigen Seelsorge (Heft 1-2022).

[41] Papst Franziskus: Brief an das Volk Gottes (20. August 2018).

[42] Papst Franziskus: Ansprache zu Beginn der Jugendsynode (3. Oktober 2018).

[43] Vgl. Christian Bauer: Kirche als Societas Jesu. Mit Papst Franziskus auf die Spur der Nachfolge, in: Paul M. Zulehner, Tomas Halik (Hg.): Rückenwind für den Papst. Warum wir Pro Pope Francis sind, Darmstadt 2018, 120-127.

[44] Deutlich kritischer urteilt Christiane Florin: Casino Royale (20. Oktober 2023), auf https://www.weiberaufstand.com/post/der-tisch-kitsch.

[45] Vgl. Julia Knop: Communio hierarchica – communicatio hierarchica. Synodalität nach römisch-katholischer Façon, in: Markus Graulich, Johanna Rahner (Hg.): Synodalität in der katholischen Kirche. Die Studie der Internationalen Theologischen Kommission im Diskurs (QD 311), Freiburg/Br. 2020, 153–169, 161. Julia Knop in messerscharfer dogmatischer Präzision: „In der Bewegung von unten nach oben gilt: Wer konsultiert wird (alle), berät nicht, setzt nicht einmal das Thema der Beratungen, und wer berät (einige), entscheidet nicht. Und in umgekehrter Richtung gilt: Wer entscheidet (einer), benennt seine Berater (einige), und wer berät, formuliert die Fragen und definiert die Themen, zu denen er von wiederum anderen (allen) etwas hören möchte.“ (ebd).

[46] Dazu gehört auch sein Engagement gegen spirituellen Missbrauch, nicht zuletzt durch das Eingreifen in Neue Geistliche Gemeinschaften (z. B. in der Herabstufung des Opus Dei).

[47] Papst Franziskus: Eröffnung der Bischofssynode für die Amazonasregion (7. Oktober 2019).

[48] Franziskus spricht von Momenten eines ‚Überfließens’, das in schöpferischer Weise aus hoffnungslos verfahren erscheinenden kirchenpolitischen Frontstellungen herausführt – und begründet damit auch seine unterschiedlichen Entscheidungen in Amoris laetitia und in Querida Amazonia: „Das Überfließen kam in diesem Fall [= Familiensynode 2015] durch Kenner des heiligen Thomas von Aquin zustande […]. [Erst] […] die Lehre des Thomas, dass keine Regel in jeder Situation gelten kann, [führte] die Synode zur Einigung […]. […] Das war der große Durchbruch, den der Geist uns schenkte: eine bessere Synthese von Wahrheit und Barmherzigkeit in einem neuen, aus unserer eigenen Tradition gespeisten Verstehen. […] Bei der Amazonas-Synode im Oktober 2019 kam es zu einer ähnlichen Polarisierung […], aber dieses Mal ohne die Lösung durch ein Überfließen […].“ (Papst Franziskus: Wage zu träumen! Mit Zuversicht aus der Krise, München 2020, 115f). Birgit Weiler im Zusammenhang der Amazoniensynode zum lateinamerikanischen Kontext der Metapher des ‚Überfließens‘: „Der Papst gebrauchte mehrmals den spanischen Begriff desbordante. Dieser ist uns im Amazonasgebiet sehr gebräuchlich, bleiben doch in der Regenzeit die Flüsse nicht in ihrem vorgegebenen Flussbett, sondern treten […] weit über die Ufer. Dadurch befruchten sie das umliegende Land […]. Es ist ein starkes Bild für das, was […] in den Wochen der Synode für Amazonien geschehen ist […]. […] Die indigenen Vertreter und Vertreterinnen […] traten seit dem ersten Arbeitstag der Synode deutlich hervor. Denn an diesem Tag wurde zu Beginn eine Prozession vom Petersdom in die Synodenaula gemacht, die von den Indigenen angeführt wurde. […] Beim Auszug aus dem Petersdom geschah spontan etwas Bezeichnendes: angekündigt worden war, dass die Reihung beim Auszug gemäß der strikt hierarchischen liturgischen Ordnung im Petersdom zu erfolgen habe, mit den Synodenvätern je nach Rang an der Spitze. Aber verschiedene Bischöfe gaben deutliche Signale, dass wir doch alle Synodenväter und -mütter sind und daher miteinander […] in die Synodenaula einziehen sollten. Das geschah dann auch so.“ (Birgit Weiler: Wenn der Fluss über die Ufer tritt… Über die gerade abgeschlossene Amazoniensynode, auf: Feinschwarz.net, 31. Oktober 2019).

[49] Papst Franziskus: Wage zu träumen, 100.

[50] Christian Bauer: Wer hören will, muss fühlen. Zum Umgang mit Dissens in synodalen Prozessen, in: Dietmar Winkler, Roland Cerny-Werner (Hg.): Synodalität als Möglichkeitsraum: Erfahrungen – Herausforderungen – Perspektiven, Innsbruck 2023, 113-128.

[51] Papst Franziskus: Ansprache zur Eröffnung der Bischofssynode (6. Oktober 2014).

[52] Papst Franziskus: Wage zu träumen, 108; 121.

[53] Vgl. Romano Guardini: Der Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des Lebendig-Konkreten, Mainz 1925 (siehe auch Paul Metzlaff: Die Gegensatzlehre Romano Guardinis: Genese – Grund – Gehalt, Baden Baden 2024).

[54] Papst Franziskus: Wage zu träumen, 102.

[55] Papst Franziskus: Wage zu träumen, 102.

[56] Massimo Borghesi: Jorge Mario Bergoglio. Una biografia intellettuale. Dialettica e mistica, Mailand 22018, 80. Entsprechend um Ausgleich bemüht, hat Franziskus progressive US-Bischöfe und konversative , Deutschland.

[57] Papst Franziskus: Wage zu träumen, 103.

[58] Papst Franziskus: Wage zu träumen, 108f.

[59] Papst Franziskus: Wage zu träumen, 122.

[60] Joseph Ratzinger am 13. Juli 1988, kurz nach den schismatischen Bischofsweihen durch Erzbischof Lefebvre: „Die Wahrheit ist, daß das Konzil selbst kein Dogma definiert hat, und sich bewusst in einem niedrigeren Rang als reines Pastoralkonzil ausdrücken wollte; trotzdem interpretieren es viele, als wäre es fast das Superdogma, das allen anderen die Bedeutung nimmt.“ (zit. nach Florian Kolfhaus: Pastorale Lehrverkündigung. Grundmotiv des Zweiten Vatikanischen Konzils, Münster 2010, 4). Eine ‚Alltagsvariante‘ dieser traditionalistischen Konzilsverachtung ereignete sich, als für den Gottesdienst am Ende meines Theologiestudiums als Lesungstext der Beginn der konzilaren Pastoralkonstitution Gaudium et spes ausgewählt wurde. Kommentar eines Priestersemaristen, dem man dafür eigentlich sein Diplom hätte aberkennen sollen: „Da können wir ja gleich den Kleinen Prinzen nehmen… „.

[61] Papst Franziskus: Ansprache zum 25. Jahrestag der Veröffentlichung des Katechismus der katholischen Kirche (11. Oktober 2017).

[62] Papst Franziskus: Brief zum hundertjährigen Bestehen der Katholisch-theologischen Fakultät von Buenos Aires (3. März 2015).

[63] Papst Franziskus: Brief zum hundertjährigen Bestehen der Katholisch-theologischen Fakultät von Buenos Aires (3. März 2015). Man kann den 2021 begonnenen synodalen Weltprozess vor diesem Hintergrund als eine Art ‚Konzil in Zeitlupe‘ verstehen (vgl. Christoph Theobald: Un nouveau concile qui ne dit pas son nom? Le synode sur la synodalité, voie de pacification et de créativité, Paris 2023).

[64] Papst Franziskus: Discorso ai membri della commissione teologica internazionale (24. November 2022).

[65] Papst Franziskus: Discorso ai membri della commissione teologica internazionale (24. November 2022).

[66] Christian Bauer: Vom Anderswo zum Anderswie? Hans-Joachim Sander und der theologische Methodendiskurs, in: Ders., Judith Gruber, Christian Kern (Hg.): Spielarten der Macht. Theologie orten und Räumen mit Hans-Joachim Sander, Ostfildern 2024, 71-102.

[67] Papst Franziskus: Papst Franziskus: Ansprache auf der Konferenz ‚Theologie nach Veritatis gaudium im Kontext des Mittelmeerraums‘ in Neapel (21. Juni 2019).

[68] Papst Franziskus optiert für diesen Volk-Gottes-Ansatz im Kontext der Theología popular seines theologischen Lehrers Lucio Gera als einer „spezifisch argentinischen Gestalt der Befreiungstheologie“ (Margit Eckholt: An die Peripherie gehen. In den Spuren des armen Jesus. Vom Zweiten Vatikanum zu Papst Franziskus, Ostfildern 2015, 208). Eine spätmodern gegenwartstaugliche Teología del pueblo für den Kontext hierzulande wäre eine ‚Leutetheologie‘ (people im Englischen lässt sich nicht nur mit ‚Volk‘ übersetzen, sondern auch mit ‚Leute‘), welche die vielen kleinen Alltagstheologien („ordinary theologies“) ganz ‚normaler‘ Leute im Volk Gottes als einen locus theologicus mit eigener diskursiver Autorität begreift (vgl. Christian Bauer: Leutetheologie — ein theologischer Ort? Pastoraltheologische Angebote zur epistemischen Klärung, in: Johannes Grössl, Ulrich Riegel (Hg.): Die Bedeutung von Gläubigen für die Theologie, Stuttgart 2023, 27-46). Generell gilt mit M.-Dominique Chenu: „Schon die Natur […] der theologischen Arbeit erfordert es, dass man sich nicht in seinem Studierzimmer einschließt, sondern mit dem Volk Gottes in lebendiger Tuchfühlung bleibt.“ (M.-Dominique Chenu: Homélie prononcée durant la célébration eucharistique, 43).

[69] EG 133.

[70] Papst Franziskus: Brief zum hundertjährigen Bestehen der Katholisch-theologischen Fakultät von Buenos Aires (3. März 2015).

[71] Papst Franziskus: Discorso ai partecipanti al convegno internazionale di teologia morale (13. Mai 2022).

[72] Christian Bauer: 250 Jahre Pastoraltheologie – eine Erinnerung an die Zukunft?, auf: Feinschwarz.net (1. August 2024).

[73] Elmar Klinger: Das Aggiornamento der Pastoralkonstitution. in: Kaufmann, Franz-Xaver/Zingerle, Arnold (Hg): Vatikanum II und Modernisierung. Historische, theologische und soziologische Perspektiven, Paderborn 1996, 171-187, 181.

[74] Anton Graf: Kritische Darstellung des gegenwärtigen Zustandes der praktischen Theologie, Tübingen 1841, 304f.

[75] Papst Franziskus: Discorso ai partecipanti al convegno internazionale di teologia morale (13. Mai 2022).

[76] Vgl. Michael Quisinsky: Der Mittelmeerraum als Theologie-Laboratorium, in: Herder Korrespondenz (12/2022), 32-35. Einer der wichtigsten Inspiratoren dieser Mittelmeer-Theologie ist ein aktueller Geheimtipp als ‚Papabile‘: der kluge, humorvolle und reformoffene Kardinal Jean-Marc Aveline aus Marseille, der als französischer Pied-noir in Algerien geboren wurde und das pastorale Handwerk bei seinem Heimatpfarrer in einem Arbeiterquartier im Norden von Marseille kennengelernt hat: dem Arbeiterpriester Jean Arnaud (vgl. Jean-Marc Aveline: Jean Arnaud. Un théologien de quartier à Marseille, Marseille 2013). Als exemplarische Gestalt einer lokal verwurzelten ‚Mittelmeertheologie‘ hatte dieser „Priester ohne Grenzen“ (Kardinal Etchegaray, ebd., 7) das Ressourcement des Zweiten Vatikanums ebenso vorweggenommen wie dessen Aggiornamento: Kirchenväter treffen Quartierpastoral. Für Aveline war er so etwas wie ein „Ignatius der Moderne“ (ebd., 48): „Auf den ersten Blick gibt es kaum eine Verbindung zwischen der Arbeit von Dockern im Hafen […] und Ignatius von Antiochien! […] Marseille […] war für Jean Arnaud [jedoch] […] ein ‚theologischer Ort‘ […]. Gott hat Marseille viele Gaben geschenkt: die Sonne, das blaue Meer, die sanften Hügel, die Lebensfreude. […] [Es folgen Originalzitate von Jean Arnaud:] Der feine Humor der Einwohner:innen von Marseille vermählt sich mit der Freude des Evangeliums […]. Daher können Christ:innen von Marseille gar nicht anders als Menschen des Friedens sein und die Tugenden der Toleranz und der Gastfreundschaft leben. […] Die Präsenz von Notre-Dame de la Garde über der Stadt ist von außerordentlicher Symbolik. Sie ist der Stern des Meeres für alle, die fern sind.“ (ebd., 36, 42, 87, 311).

[77] Papst Franziskus: Ansprache zum Abschluss der ‚Rencontres méditerranéennes‘ in Marseille (23. September 2023).

[78] Papst Franziskus: Ansprache auf der Konferenz ‚Theologie nach Veritatis gaudium im Kontext des Mittelmeerraums‘ in Neapel (21. Juni 2019).

[79] Papst Franziskus: Ansprache auf der Konferenz ‚Theologie nach Veritatis gaudium im Kontext des Mittelmeerraums‘ in Neapel (21. Juni 2019).

[80] Pierre Claverie, der 1996 von algerischen Islamisten ermordete Dominikaner und Bischof von Oran, zu dessen Requiem zahllose Christ:innen und Muslim:innen kamen, schrieb wenige Monate vor seinem Tod: „Die Kirche erfüllt ihre Sendung, wenn sie in den Brüchen präsent ist, deren Verlaufsformen die Menschheit […] kreuzigen. Hier in Algerien befinden wir uns an einer dieser seismischen Linien, die unsere Welt durchqueren: zwischen Islam und Okzident, zwischen Nord und Süd, zwischen Reichen und Armen […]. Wir sind hier am rechten Platz, denn nur an diesem Ort kann man das Licht der Auferstehung erahnen und damit auch die Hoffnung auf eine Erneuerung der Welt.“ (zit. nach Jean-Jacques Pérennès: Pierre Claverie. Un Algérien par alliance, Paris 2000, 301).

[81] Papst Franziskus: Ansprache auf der Konferenz ‚Theologie nach Veritatis gaudium im Kontext des Mittelmeerraums‘ in Neapel (21. Juni 2019).

[82] Neben den Mönchen um Christian de Chergé, deren Schicksal durch den Film Von Menschen und Göttern (2010) bekannt wurde, zählen dazu – um nur einige algerische Beispiele christlicher (Blut-)Zeugenschaft im Mittelmeerraum zu nennen – auch der weiter oben genannte Märtyrerbischof Claverie und seine ebenfalls ermordeten Mitarbeiter:innen. In derselben Tradition einer Spiritualität der einfachen Präsenz unter den Muslim:innen, wie sie der 2022 durch Papst Franziskus heiliggesprochene Charles Foucauld verkörperte, steht auch der algerische Saharabischof Claude Rault: „Jedes Mal, wenn wir den römischen Kongregationen unsere Jahresstatistik zurücksenden sollen, komme ich leicht in Verlegenheit, weil ich gar keine Zahlen […] einzutragen habe. Nein, wir haben kein Priesterseminar und auch kein Internat, weder Schulen noch Krankenhäuser… Ja, was haben wir denn überhaupt? Außerordentlich viel haben wir: Eine Präsenz mit leeren Händen, ganz ohne Statistiken und Register […]! […] Unter dem Druck der Geschichte wurde unsere Mission […] diskreter und bescheidener. […] Unsere Häuser wurden offener und gastfreundlicher und ähneln oft Karawansereien, von allen Winden durchweht.“ (Claude Rault: Die Wüste ist meine Kathedrale, St. Ottilien 2011, 66; 97).

[83] Papst Franziskus: Ansprache auf der Konferenz ‚Theologie nach Veritatis gaudium im Kontext des Mittelmeerraums‘ in Neapel (21. Juni 2019).

[84] Dazu passt auch, dass Papst Franziskus 2021 zum 130. Geburtstag der katholischen Soziallehre mit der päpstlichen Tradition entsprechender Sozialenzykliken brach (vgl. Christian Bauer: Soziallehre vs. Befreiungstheologie, oder: Warum es diesmal keine neue Enzyklika gibt, auf: Feinschwarz.net, 8. Juni 2021).

[85] Papst Franziskus: Ad theologiam promovendam. Apostolisches Schreiben nach Art eines Motu proprio (1. November 2023).

[86] Papst Franziskus: Discorso a un incontro con la comunità academica della pontificia università Gregoriana (5. November 2024).

[87] Papst Franziskus: Discorso a un incontro con la comunità academica della pontificia università Gregoriana (5. November 2024).

[88] Papst Franziskus: Discorso a un incontro con la comunità academica della pontificia università Gregoriana (5. November 2024).

[89] Vgl. Christian Bauer: Pastorale Wende? Konzilstheologische Anmerkungen, in: Christian Bauer, Michael Schüßler (Hg.): Pastorales Lehramt? Spielräume einer Theologie familialer Lebensformen, Ostfildern 2015, 5-45.

[90] Vgl. Christian Bauer: Pastorale Lehrverkündigung? Wider die Relativierung der dogmatischen Autorität des Zweiten Vatikanums, in: Diakonia (2013), 43-47.

[91] Papst Franziskus: Veritatis gaudium. Apostolische Konstitution über die kirchlichen Universitäten und Fakultäten (8. Dezember 2017), 2; 5.

[92] Magnus Striet: Ende der Richtlinienkompetenz. Der Papst setzt auf Pragmatik, auf: Katholisch.de (16. Oktober 2023).

[93] Vgl. Christian Bauer: Die Pastoralität des Zweiten Vatikanischen Konzils. Zur Genealogie eines zentralen Konzilsdiskurses, in: Sandra Arenas, Edoh Bedjra, Catherine Clifford u. a. (Hg.): Allgemeine Einführung und Hermeneutik. Das Zweite Vatikanische Konzil – Ereignis und Auftrag (Bd. 1), Freiburg/Br. 2024, 413-425.

[94] Vgl. Christian Bauer: Die Pastoralität des Zweiten Vatikanischen Konzils. Zur Genealogie eines zentralen Konzilsdiskurses, in: Sandra Arenas, Edoh Bedjra, Catherine Clifford u. a. (Hg.): Allgemeine Einführung und Hermeneutik. Das Zweite Vatikanische Konzil – Ereignis und Auftrag (Bd. 1), Freiburg/Br. 2024, 413-425.

[95] Magnus Striet: Ende der Richtlinienkompetenz. Der Papst setzt auf Pragmatik, auf: Katholisch.de (16. Oktober 2023).

[96] Manuela Kalsky: Ein Netzwerk-Wir: Religion im Zeitalter der Superdiversität, in: Zeitschrift für Pastoraltheologie (2024), 93-107, 103 (siehe auch Christian Bauer: Buen vivir – gutes Leben? Pastoraltheologie im Zeichen der Klimakatastrophe in: Zeitschrift für Pastoraltheologie (2022), 7-18).

[97] Ottmar Fuchs: Konzilseröffnung vor 60 Jahren: Was wir nicht gelernt haben!, auf: Feinschwarz.net, 10. Oktober 2022.

[98] Vgl. Jan Werner Müller: Was ist Populismus? Ein Essay, Berlin 2016.

[99] Bereits in seiner Silvesterpredigt 1979 in München betonte Joseph Ratzinger angesichts der ‚Causa Hans Küng‘, die Aufgabe des kirchlichen Lehramtes bestünde darin, den Glauben der Einfachen gegen die Macht der Intellektuellen zu verteidigen: „Seine Aufgabe ist es, dort zur Stimme der Einfachen zu werden, wo Theologie das Glaubensbekenntnis nicht mehr auslegt, sondern es in Besitz nimmt und sich über das einfache Wort des Bekenntnisses stellt. Insofern wird zwangsläufig das Tun des Lehramts immer den Ruch des Naiven an sich haben. [Es] […] schützt den Glauben der Einfachen; derer, die nicht Bücher schreiben, nicht im Fernsehen sprechen und keine Leitartikel in den Zeitungen verfassen können.“ (Joseph Ratzinger: Was ist Freiheit des Glaubens? Silvesterpredigt 1979, in: Joseph Ratzinger: Gesammelte Schriften (Bd. 9), Freiburg/Br. 2016, 324–339, 335).

[100] Papst Franziskus kritisierte am 24. Januar 2023 in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP, der Synodale Weg in Deutschland sei ‚elitär‘, da er von einer kleinen theologischen Elite angeführt werde und nicht das ganze Volk Gottes miteinbeziehe. Dieses hingegen preist er auf der Weltsynode im Oktober 2023 überschwänglich: „Ich stelle mir die Kirche gerne als dieses einfache und demütige Volk vor, das in der Gegenwart des Herrn vorangeht […]. […] Das […] gläubige heilige Volk Gottes, hat eine Seele. Und weil wir von der Seele eines Volkes sprechen können, können wir auch von einer Hermeneutik sprechen, von einer Sichtweise der Wirklichkeit, von einem Bewusstsein. Unser gläubiges Volk ist sich seiner Würde bewusst, es lässt seine Kinder taufen, es beerdigt seine Toten.“(Papst Franziskus: Ansprache bei der 19. Plenarsitzung der Bischofssynode, 25. Oktober 2023).

[101] Marco Politi: Franziskus unter Wölfen. Der Papst und seine Feinde, Freiburg/Br. 2017.

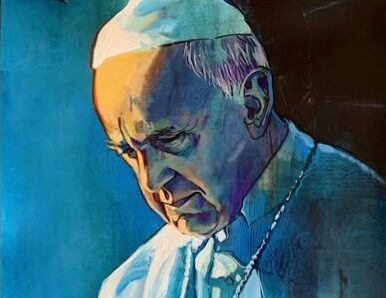

Beitragsbild: Portrait des Comiczeichners Timo Wuerz (2025) – ich danke Stefan Weigand für den Facebook-Hinweis auf dieses großartige Bild!