Im Anfang war der Ort. Das gilt nicht nur für die Theologie Hans-Joachim Sanders, sondern auch für die Performanz dieses Raumes hier. Denn wir befinden uns auf dem ehemaligen Industriegelände einer städtischen Konversionsfläche – und deren transformative Kraft lässt sich wie in einem Vexierbild verstehen: als ein urbanistischer Hotspot, aber auch als ein Ort potenzieller kirchlicher Selbstbekehrung: Kirche bekehrt sich auf urbanem Neuland. Nach dem Ende der pastoralen Schwerindustrie – Sander spricht von der „schweren Moderne“ – muss diese nämlich institutionell und spirituell abrüsten. Auf dem Brachland ‚postindustrieller‘ Glaubensruinen entstehen Heilsbrachen, die erste Pionierpflanzen anziehen und zu einem postfordistischen Urban gardening inspirieren. Detroit lässt grüßen.

Konversionsflächen sind urbane Andersorte, an denen sich Altes in Neues verwandelt. Ehemalige Kasernen, Gleisflächen und Fabrikgelände sind in ihrer verheißungsvollen Ästhetik des Heruntergekommenen und Aufgelassenen nicht nur arm, aber sexy, sondern auch anziehend und teuer: Shabby Schick. Sie sind Heterotopien einer Verwandlung der Stadt. Nichtorte werden zu höchst lebenswerten Andersorten. Altes und Neues, Selbiges und Anderes sind hier wie bei einem Moebiusband miteinander verdrillt. Sie sind nicht einfach nur andere Orte, sondern auch Orte des Anderen. Nicht nur andersortige „Heterotopien” (Michel Foucault), sondern auch andersartige „Heteromorphien“ (Christian Kern). Urbane Reallabore, in denen man mit alteritären Lebensweisen experimentieren kann. Industriearchitektur des 19. Jahrhunderts als metonymisches Zukunftsbild der Stadt im 21. Jahrhundert.

Theologische Buzzwords

Sie haben es sicher gemerkt: Ich habe in den Beginn dieser Laudatio bereits einige der theologischen Buzzwords Hans-Joachim Sanders hineingeschmuggelt – im akademischen Wortbingo hätte es schon mehr als einen Treffer gegeben. Denn es stimmt ja: Man könnte auch ohne KI ziemlich einfach einen täuschend echt wirkenden Sandertext faken. Dieser beginnt mit einem überraschenden Einstieg (z. B. einer Aufsehen erregenden Aussage wie Sanders legendäre Worte „Gewalt ist geil“ am Beginn eines fakultätsöffentlichen Vortrags zum Rechtsextremismus in den 1990er Jahren). Nach diesem steilen Einstieg kombiniert man luzide gegenwartstheologische Wahrnehmungen mit metaphernstark funkelnden Begriffskreationen – diskursiv verortet in einer klaren Gegneridentifikation und gewürzt mit einer scharfen These in polemischer Zuspitzung. Nicht fehlen dürfen dabei rasante Perspektivenwechsel, die gerne auch in ein gewagtes, aber originelles Sprachspiel münden oder zu einer pointierten, manchmal auch etwas schiefen Metapher verdichtet werden: Problem x, kombiniert mit Theory Y – inklusive der genannten Buzzwords. Fertig ist der Sander-Fake.

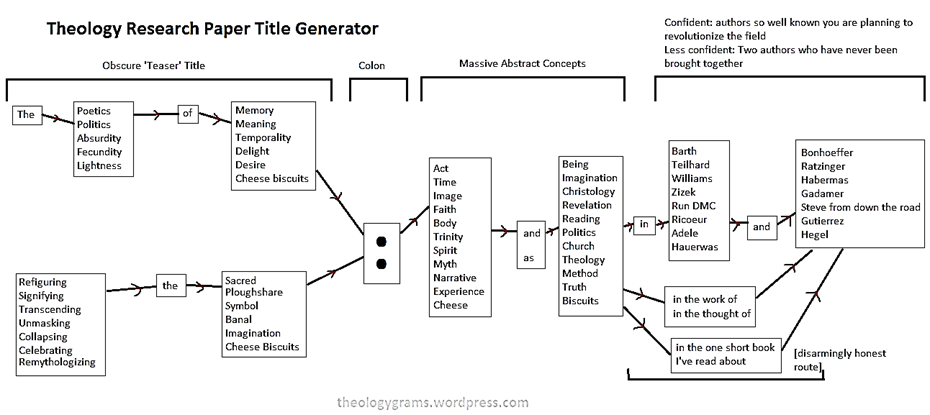

Ebenso die überaus treffsicheren, systematisch geschliffenen Titel und Überschriften der Sanderschen Aufsätze und Buchkapitel. Sie kennen sicherlich die eigentümliche Mechanik üblicher wissenschaftlicher Titelfindungsprozesse: auf einen lockenden, gerne auch rätselhaften Obertitel folgen meist eindrucksvolle Begriffsungetüme („Massive Abstract Concepts“), deren schwergewichtiger Gehalt dann anhand von überraschenden Autor:innenkonstellation durchgespielt wird – cheese biscuits included:

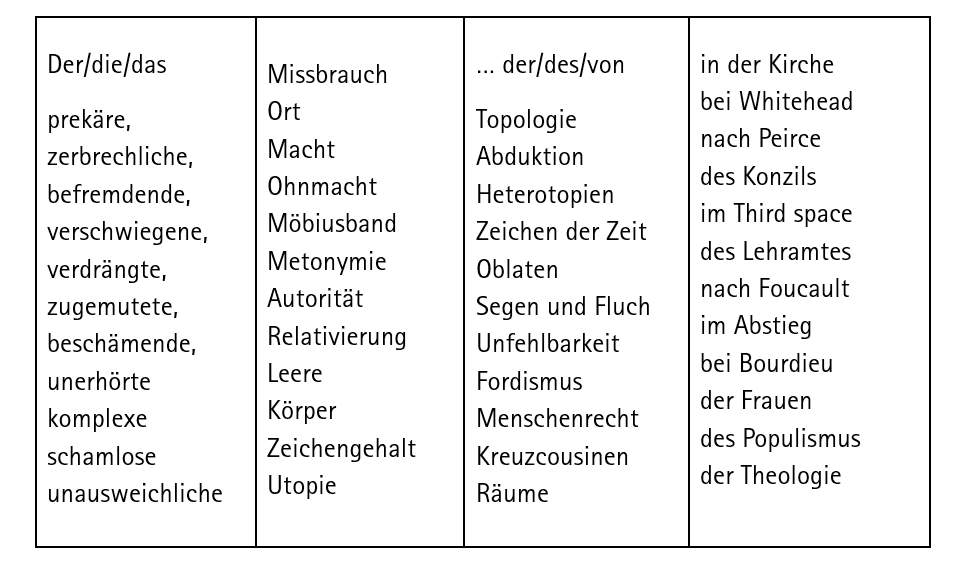

In leicht vereinfachter Weise auf die manchmal etwas ungelenken, nie aber geistlosen und langweiligen Sprachspiele der Sanderschen Dogmatik angewandt, ergibt sich folgender Hans-Joachim-Sander-Titelgenerator. Er erfasst in ihrem Variantenreichtum beliebig rekombinierbare theologische Schlüsselworte, mit deren kombinatorischer Kreativität wir gleich noch in kollaborativer Weise arbeiten werden: Man verdrillt ein aufsehenerregendes Adjektiv mit einem starken und gewichtigen Begriff, der mit einem anderen, ebenso starken und gewichtigen Begriff in eine Genetivkonstellation gebracht und abschießend konkret und selbstverständlich heterotopologisch verortet wird.

Sander hat Sprache

Generell gilt: Sander hat Sprache. Das ist seine Stärke und das ist sein Problem. Denn zum einen ‚hat‘ er Sprache im Sinne einer unverwechselbar eigenen Art und Weise der Rede von Gott – was man leider nicht von allen Vertreter:innen der Zunft sagen kann. Sander hat also Sprache im Sinne von: er kann Sprache. Das aber ist zugleich auch seine wohl größte Schwäche. Denn er laboriert im Doppelsinn des Wortes daran: einerseits arbeitet virtuos damit, andererseits leidet er aber auch daran. Denn er ‚hat Sprache‘ auch im Sinne von: Sander hat Rücken. Er hat eine derart unverwechselbare, auf manche hermetisch und hypertroph wirkende theologische Eigensprache mit hoher Wiedererkennbarkeit, dass ihn diese hin und wieder an den Rand der intersubjektiven Kommunizierbarkeit bringt. Dort verläuft er sich dann bisweilen im Begriffs-Metapherndickicht seiner eigenen Sprachspiele.

Es ist die Kehrseite einer trennscharf unterscheidbaren eigenen Sprache, dass Hans-Joachim Sander immer wieder in ein manifestes theologisches Eigensprachenproblem gerät – und zwar eher im geschriebenen als im gesprochenen Wort, denn direkter persönlicher Kontakt ist seine Stärke. Diese epistemo-medizinische Sprachformdiagnose darf jedoch nicht den Blick auf die meist starken Inhalte seiner auch in ihrer materialen Semantik unverwechselbaren Rede von Gott trüben. Sanders theologisches Eigensprachenproblem ist die diskursive Kehrseite eines in höchstem Maße originellen Denkens, das keine pastoralen Kopiervorlagen liefert, sondern zu Eigenem inspiriert: zu kreativen Lösungen im eigenen Kontext.

Denn Hans-Joachim Sander spricht nicht nur anders als andere Theolog:innen – er sagt auch Anderes. Ein kleines, in seiner Exemplarität jedoch signifikantes Beispiel für Sanders überraschende, häufig situativ extemporierte und diskursiv immer weiterführende Perspektivenwechsel: Wir befinden uns auf einer Tagung zur Theologie ‚nach‘ der Postmoderne in Frankfurt. Es meldet sich ein sympathischer Pastoraltheologe der älteren Generation und beklagt in freundlicher Besorgnis, dass in fluiden Zeiten alles ins Schwimmen geraten sei. Man müsse daher nach festem Grund suchen – woraufhin Sander unmittelbar antwortet: „Wo alles ins Schwimmen gerät, ist es das Falscheste, nach festem Grund zu suchen. Dann ertrinkt man nämlich. Man sollte stattdessen lieber versuchen, Schwimmen zu lernen.“

Biografisch bedeutsam

Diese Fähigkeit zu im besten Sinn des Wortes ‚provokativen‘, intellektuell wie existenziell herausfordernden Perspektivenwechseln, die aus eingefahrenen Situationen nicht nur Neues, sondern auch Anderes hervorlocken, hat mich schon immer fasziniert. Deswegen habe ich als Student auch alle Lehrveranstaltungen besucht, die Hans-Joachim Sander in den1990er Jahren hier in Würzburg angeboten hat und stattdessen Anderes mit Freuden weggelassen – und so in der wunderbaren Freiheit des Studiums vor Bologna das volle Programm des damals noch jungen Assistenten und Privatdozenten genossen: Seminare von der Semiotik über die Nouvelle théologie und Rahners Hörer des Wortes bis hin zur Pneumatologie und zur Geschichtstheologie, aber auch Vorlesungen von einer semiotisch rekonstruierten Christologie bis hin zur Theologiegeschichte im 20. Jahrhundert. Hans-Joachim Sander hat mich auf Denker gebracht (vor allem französische), die für mich noch immer von zentraler Bedeutung sind:

- Zunächst auf Charles Sanders Peirce, der für mich immer irgendwie ‚Sanders Peirce‘ war. Er lieferte nicht nur die abduktiv-pragmatizistische Grundmethode meiner Diplomarbeit über Arbeiterpriester und Citykirchen, sondern er inspirierte mich auch zum Studium der Semiotik an der TU Berlin und ist für mich noch immer von epistemologisch grundlegender Bedeutung.

- Dann aber auch auf M.-Dominique Chenu, den ‚Gegenstand‘ meiner späteren Doktorarbeit zu einem pastoral konstituierten Ortswechsel der Theologie – und auch auf zwei der wichtigsten Vertreter jener radikal spätmodernen ‚French Theory‘, die aus den Denkformen klassischer Moderne herausführen: Michel Foucault, zu dem ich vor über zwanzig Jahren einen ersten theologischen Sammelband herausgegeben habe (mit einem lesenswerten Sander-Beitrag), und Michel de Certeau (Zitat Sander: „… aber den kenne ich nicht so gut“), über den später ein weiterer Sammelband folgte.

Nicht zuletzt aufgrund von Sanders Lehrveranstaltungen (und der legendären Vorlesungen Elmar Klingers) habe ich mich als Student dann auch aus fundamentaltheologischen Gründen für die Pastoraltheologie entschieden. Meine Überlegung war: Wenn es stimmt, was diese beiden Fundamentaltheologen über die konzilstheologisch gleichstufige Wechselseitigkeit von Dogma und Pastoral sagen, dann muss ich konsequenter Pastoraltheologe werden und die konstitutive (und eben nicht nur applikative) Differenz von pastoralen Praxisfeldern und theologischen Diskursarchiven in explorativ-kritischer Weise zu meiner Aufgabe machen. Es folgten: Diplomarbeit bei Rolf Zerfaß, Dissertation bei Ottmar Fuchs und Habilitation bei Rainer Bucher. Hans-Joachim Sander blieb für mich dabei stets ein auch biografisch wichtiger theologischer Influencer. Denn er hat mich nicht nur in meiner Fächerwahl beeinflusst, sondern auch gleich zwei Mal erfolgreich für das Cusanuswerk empfohlen und auch für meine Entscheidung, einen Ruf nach Münster anzunehmen, einen wichtigen Impuls gesetzt.

Vor allem aber habe ich bei ihm (und Elmar Klinger) denken gelernt. Theologisch und überhaupt. Eine typische Sander-Rückmeldung auf einen Text des jungen pastoraltheologischen Doktoranden bestand in zwei Sätzen Anerkennung und zwei Seiten pointiert treffsicherer, substanziell weiterführender Kritik. Manchmal gibt dann sogar eine einzelne Zeile dieser kritischen Feedbacks jahrzehntelang zu denken – so zum Beispiel eine Nebenbemerkung Sanders in einer E-Mail aus dem Jahr 2003. Er kommentierte darin mein damals erstmals formuliertes Projekt einer ‚Ethnologie des Volkes Gottes‘ mit den Worten, dieses sei die „große Unbekannte der Kirche“. Ein marginaler Hinweis, der mich nicht nur zu dem mittlerweile breit rezipierten Forschungskonzept einer Volk-Gottes-sensiblen ‚Leutetheologie‘ brachte, sondern auch auf den Titel meiner aktuellen Münsteraner Hauptvorlesung („Gottes Volk – die große unbekannte der Kirche? Erkundungen, Verortungen, Entgrenzungen“).

Bücher als Wegmarken

Die diskursiven Wegmarken dieser auch in vielen anderen Biografien wirksamen Theologie Sanders lassen sich in der inhaltlichen Struktur unseres heutigen Workshops anhand ihrer Buchtitel systematisieren. Sie markieren so etwas wie einzelne Entwicklungsschritte des Sanderschen Denkweges. Denn diese Theologie ist:

- von Anfang an – so Dissertation und Habilitationsschrift Sanders – in Kontrasten kreativ („Natur und Schöpfung“) als das in semiotischer Weise pastoral konstituierte („Glauben im Zeichen der Zeit“) Abenteuer einer höchst gegenwartssensiblen Rede von Gott. Dessen Geheimnis buchstabiert Sander im Rahmen des mit Hans-Joachim Höhn gestarteten Projekts Glaubensworte im Modus negativer Verbalisierungen durch: Gott („nicht verschweigen”), Jesus („nicht verleugnen“), Kirche („nicht ausweichen”).

- Mit ihrem zunehmenden Schwerpunkt auf theologischen Raumdiskursen wurde Sanders Theologie dann immer mehr heterotop: beginnend mit seiner Gotteslehre, vertieft im Gaudium-et-spes-Kommentar und fortgeführt in den zusammen mit Gregor Hoff eröffneten Glaubensräumen („Topologischen Dogmatik“).

- Dieser ‚spatial turn‘ von den Glaubensworten hin zu den Glaubensräumen folgt einem roten Faden, der von Beginn an im Zeichen einer optionenstark widerständigen Theologie stand, die sich in ihrem opferzentrierten Einsatz für Menschenrechte in Gesellschaft („Macht in der Ohnmacht”) und Kirche („Anders glauben, nicht trotzdem” und „Nach der Geduld und jenseits von egal“) aktualisiert.

All diesen Büchern möchten wir heute noch ein weiteres hinzufügen – kein Buch von Hans-Joachim Sander, sondern eines für ihn. Ein Buch, dass mit seiner Theologie in eine weiterführende Auseinandersetzung tritt. Denn wir wollen Sander nicht auf einen akademischen Sockel stellen, sondern ihm einen Strauß von kreativ-kritischen Beiträgen überreichen, die seine Impulse differenzfreudig und diskursproduktiv weiterdenken. Daher ist dieses Buch auch keine honorige Festschrift, sondern eine dankbar würdigende Mit-, Gegen- und Umschrift. Wir – das sind Judith Gruber, Christian Kern und ich – haben sie Spielarten der Macht genannt. Denn es gibt nicht nur unterschiedliche Machtarten der „Wahrheitsspiele“ (Michel Foucault) des Wissens, sondern auch verschiedene Spielarten der Wissensmacht von Wahrheiten. Macht als schöpferischer Prozess im Abenteuer der Ideen. Entsprechende „epistemo-politische“ (Judith Gruber) Machtspiele sind keine postmodern beliebigen ‚Spielchen‘ auf der Blumenwiese kunterbunter Vielfalt, sondern vielmehr spätmodern differenzbasierte Widerstreite auf dem Kampfplatz stahlharter Vielheit – denn hier geht es wirklich um etwas. So wie auch bei der Sanderschen Theologie „Gott ist eine Macht. Deshalb wird von ihm gesprochen.“ (Hans-Joachim Sander). Christian Kern wird Dir dieses Buch nun im Namen aller Autor:innen, von denen einige heute sogar eigens aus Löwen, Oslo und Budapest hierher nach Würzburg gekommen sind, überreichen:

Schluss mit Foucault

Ich komme zum Schluss. Hans-Joachim Sander ist anders als andere Theolog:innen. Er betreibt keine wohltemperierte, wahlweise retroversierte oder reformselige Gänseblümchentheologie. Au contraire. Er widerspricht. Er interveniert. Er fordert heraus. Heraus aus den bequemen Denkgewohnheiten der Normalmoderne. Hinein ins Offene eines riskanten theologischen Diskurses an den Bruchkanten von Geschichte und Gesellschaft. Sanders Theologie ist furchtlos. Sie geht – ebenso klarsichtig wie angstfrei – aufs Ganze. Sie ist ein risikobereites Sprechen auf eigene Gefahr, das anderswo beginnt: an theologiefremden Andersorten. Theologie als Denken des Außen: bisweilen kontraintuitiv und genau darum oftmals sehr erhellend. Innen/Außen, Macht/Ohnmacht, Utopien/Heterotopien – diese starken und gelegentlich auch etwas holzschnittartigen Unterscheidungen der Sanderschen Theologie sind zwar nicht immer feinkörnig genug für die struppige Empirie des gelebten Lebens, sie öffnen jedoch herkömmliche Binaritäten stets auf ein weiterführendes Drittes hin, das dieser empirischen Komplexität dann doch auf einer anderen Ebene wieder sehr gerecht wird.

Sanders Theologie ist manchmal sperrig, häufig auch provokant, immer aber anregend und weiterführend. Denn sie ist begriffsstark, existenzberührend und diskursöffnend. Bei all dem gilt ein Gedanke, den Hans-Joachim Sander seit einiger Zeit immer wieder stark macht: Kein zustimmendes Ja ohne widerständiges Nein. Er ist ein Geist, der stets verneint, bevor er etwas bejaht. Das Nein kommt prinzipiell vor dem Ja, denn es ist die fundamentale Bedingung seiner Möglichkeit. Was auf manche bisweilen etwas düster wirkt (wie z. B. der wunderbare Freudsche Versprecher vom „Ende am Licht des Tunnels” während seiner Salzburger Abschiedsvorlesung), ist in Sinne Nietzsches („Ich will irgendwann einmal nur noch ein Jasagender sein“) zutiefst lebensbejahend. Michel Foucault, ein nietzscheanischer Erbe Kants (Andrea Hemminger), folgte mit ätzend scharfem Verstand und seinem berühmten Haifischlächeln derselben intellektuell verneinenden, genau darin existenziell jedoch höchst menschenfreundlichen Lebenspur. Hans-Joachim Sander ist so etwas wie der Michel Foucault der römisch-katholischen Theologie.