Wenn man als Theologe über die Fitnessszene schreibt (so wie ich vor kurzem unter dem Titel „McFIT- ein theologischer Ort“), dann wird da schnell eine Interviewanfrage daraus. Hier die ungekürzte Langfassung eines Gesprächs mit Katholisch.de: Warum ist McFIT eigentlich ein theologischer Ort? Sport und Spiritualität – wie geht das zusammen? Und: Braucht es eine eigene Fitnesspastoral?

Warum gerade ein Fitnessstudio als theologischer Ort?

Es könnte auch ein anderer Ort sein. Die ganze Welt ist eine einzige große Fundstätte für theologische Inspirationen. Überall im Leben gibt es Orte (auch ganz säkulare), an denen sich der christliche Glaube bewähren muss und von denen her er diskursiv stark gemacht werden kann. Theologisch heißt das dann ‚locus theologicus‘. Warum nicht auch im Fitnessstudio? Für die Theologie ist das ein faszinierender Andersort, an dem sie außerhalb ihrer eigenen Schreibtisch-Hörsaal-und-Seminarraum-Welt einiges entdecken kann.

Ist ein Gym nicht eher der Ort der Oberflächlichkeit?

Nein, überhaupt nicht. Es ist vielmehr ein Ort, wo sich gesammeltes Lebenswissen findet: Nicht gleich aufgeben, wenn es mal schwierig wird. Sondern durchhalten und sich auch mal durchbeißen. McFIT als Schule des Lebens: An Hindernissen wachsen und in seine eigene Kraft finden. Das Leben intensivieren. An die eigenen Grenzen gehen und sie Stück um Stück hinausschieben. Alles geben und jedes Mal ein wenig besser werden. Über sich hinauswachsen und Selbstvertrauen gewinnen. Sich in der eigenen Haut wieder wohlfühlen.

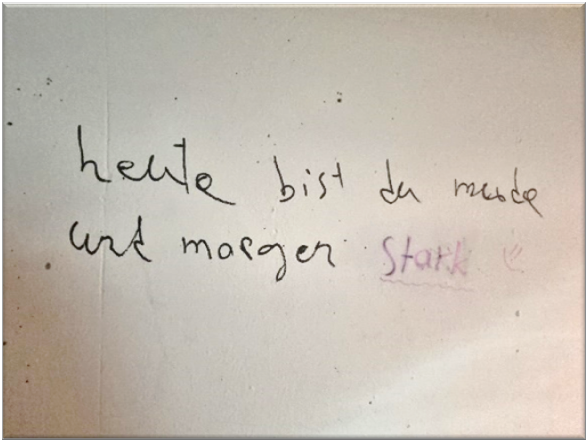

Eine Zeit lang war im Treppenhaus meines Innsbrucker Gyms folgendes Graffito zu lesen, das ich gleich abfotografiert und in der Vorlesung verwendet habe: „Heute bist du müde, morgen bist du stark.“ Das ist Sportweisheit als Graffito an der Wand. Ein vom Leben gelernter Tun-Ergehens-Zusammenhang auf der Höhe biblischer Weisheit: Wenn du dich heute aufraffst, dann hast du morgen etwas davon.

Zugleich muss im Studio hin und wieder an Simone Weils Buch Schwerkraft und Gnade (1947) denken. Denn auch eine körperbewusste christliche Spiritualität ist nie werkgerecht – wohl aber aus einer vorgängigen Erfahrung der Gnade heraus motiviert zu Lebendigkeit steigernder Selbsttransformation.

Was sind die Parallelen zwischen körperlichem Training und spirituellem Wachstum?

Auch spirituelle Übungen (wie die des Hl. Ignatius von Loyola) sind zunächst einmal vor allem eines: Übungen. Versuche, eine bestimmte geistliche Haltung durch permanentes Üben zu habitualisieren. Exerzitien und ‚Exercises‘ (engl. = Übungen) gehören für mich daher nicht nur von ihrer lateinischen Wortherkunft („exercitium““) zusammen. Denn beides sind Übungen: geistliche und sportliche.

In Indien habe ich die buddhistische Praxis der sogenannten ‚Foodprints of Buddha‘ kennengelernt. Dabei handelt es sich um in den Tempelboden eingelassene Fußabdrücke, in denen man sich betend im Wortsinn in die Nachfolge Buddhas ‚hineingehen‘ kann. Ob man eine entsprechende Möglichkeit zur körperlichen Einübung in die christliche Spiritualität der Jesusnachfolge nicht auch einmal in einer Kirche einrichten könnte? Könnte das nicht vielleicht sogar an die Tradition der Kreuzwegandachten anschließen?

Wie kann Glauben im Fitnessstudio aussehen? Da herrscht doch eher Betriebsamkeit.

Es gibt von Madeleine Delbrêl die schöne Einsicht, dass nicht nur der Lerchengesang im Kornfeld und das Summen der Bienen im Thymian den Glauben nähren können, sondern auch die Schritte der Leute auf den Straßen und die Lieder, die aus der Bar dringen. Ich jedenfalls komme auch im Gym immer wieder dazu, den Alltag zu unterbrechen, den Kopf freizubekommen und im eigenen Körper zu sein. Mich selbst und das Leben wieder zu spüren. Für mich ist das Fitnessstudio daher ein spiritueller Ort außerhalb der Kirchenmauern.

Früher habe ich immer viel Sport gemacht. Dann kamen die Kinder und die ersten Jahre im Beruf. Seit meinem 50. Geburtstag treibe ich wieder viel öfter Sport. Meine Familie behauptet, das sei Ausdruck einer akuten Midlife-Crisis. Ich sehe das aber ganz anders: Es ist für mich ein Ergebnis ihrer Überwindung – und zwar eines, das mich nicht nur mit mir selbst wieder mehr in Kontakt bringt, sondern auch mit der Lebenskraft meines christlichen Glaubens. Dazu muss ich den Sport gar nicht erst zu einer Quasi-Religion erklären, das kann er auch aus sich heraus.

So manche Gym-Kette ist ja eher dafür bekannt, dass da die Poser hingehen und es eher ums Aussehen als um Gesundheit geht…

Ja, das mit dem Pumper-Image stimmt teilweise schon. Aber im Fitnessstudio trifft man meist ein ziemlich buntes Völkchen: von Student:innen über Geflüchtete bis hin zu Senior:innen. Auf diese Weise habe ich Zugang zu Menschen und zu Sozialmilieus, zu denen ich sonst keinen Kontakt hätte. Aber ich bin gar nicht deswegen bei McFIT, sondern weil ich es einfach brauche, um als Kopfarbeiter in einer guten Balance zu sein.

Das Gym ist auch ein Ort gegenseitiger Hilfe. Da gibt es zum Beispiel dieser junge Mensch im Rollstuhl. Keine Frage, dass jeder – wenn nötig – spontan mitanpackt: „Hey Bro, kann ich Dir kurz helfen…?“ In so einer ungekünstelten, unaufdringlichen Selbstverständlichkeit der zwischenmenschlichen Begegnung von gleich zu gleich habe ich Inklusivität anderswo bisher kaum erlebt. Und auch sonst gilt: Man hilft und unterstützt sich.

Das gilt auch für das Personal. Mein inzwischen fertiger Doktorand Lukas Moser hat als Student und Promovend immer auch als Fitnesstrainer gearbeitet. Auf Feinschwarz.net hat er einmal geschrieben, das bedeute für ihn so etwas wie Leb- und Seelsorger sein: man müsse sich empathisch auf das jeweilige Gegenüber und ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Bedürfnisse einlassen können.

Haben Sie Beispiele oder Erfahrungen, wie Menschen ihre Glaubenspraxis im Fitnessstudio integrieren können?

Ich trainiere, weil ich gerne Sport mache und nicht, weil ich eine spirituelle Erfahrung suche. Diese lässt sich sowieso meist erst im Rückblick als eine solche beschreiben. Das kann dann zum Beispiel auch beim Laufen geschehen, wenn man in einen Flow kommt, der spirituelle Erfahrungen ermöglicht. Die Gedanken ziehen und man gleitet irgendwann unbemerkt ins Gebet hinüber. Ich habe einmal eine ganze Ausgabe der Zeitschrift „Lebendige Seelsorge“ gemacht, in der Menschen von der Spiritualität des Kickboxens und des Windsurfens, des Fußballs und der Pilates, des Triathlon und des Taekwon-Do, des Freeclimbing und des Gleitschirmfliegens erzählen.

Wichtiger als den christlichen Glauben in den Sport zu integrieren, finde ich jedoch das Umgekehrte: Erfahrungen aus dem Fitnessstudio in die eigene Glaubenspraxis hineinzuholen – und so auch die lange vergessene Körperlichkeit christlicher Spiritualität wiederzuentdecken: Inspiration durch Transpiration als Lockerungsübung für alltägliche Verspannungszustände. Es geht um eine inkarnierte Form der Frömmigkeit, die eine Spiritualität des ganzen Körpers ermöglicht. Praktizierter Glaube als Training gegen die Schwerkraft des Alltags.

Das kann dann auch ganz traditionelle Glaubenspraktiken neu entdecken lassen. Zum Beispiel tiefe Verneigungen bis hinunter zur Körperhälfte, wie ich sie bei den französischen Dominikanern kennengelernt habe. Zuhause praktiziere ich sie wie unsere spirituell körperbewussten muslimischen Glaubensgeschwister: „Ehre sei dem allmächtigen Vater… “ (aufrecht sitzend), „… und seinem Sohn Jesus Christus, dem Herrn“ (Verneigung bis zum Boden, den tiefsten Punkt der Inkarnation berührend) – „… und dem Hl. Geist, der in unseren Herzen wohnt“ (sich wieder aufrichtend).

Wie könnte eine Pastoral für das Gym aussehen?

Da wäre ich sehr zurückhaltend und vorsichtig. Ich würde keine extra Angebote für die dortigen Leute machen, sondern ganz einfach auch in dieser Alltagswelt auf ansprechbare Weise präsent sein. Als Mensch unter Menschen, so wie die ersten französischen Arbeiterpriester, die sagten: Rede nur dann von deinem Glauben, wenn du gefragt wirst – aber lebe so, dass man dich fragt. Es ist sehr spannend, was für unterschiedliche Reaktionen man auf die Antwort bekommt, man sei christlicher Theologe!

In jedem Fall sollten wir aufhören, normale Orte des Lebens wie das Fitnessstudio in der Pastoral als ‚Andersorte‘ zu bezeichnen (in der Theologie ist das ähnlich). Dieses raumtheologische ‚Othering‘, d.h. das eigentlich Normale zum Anderen zu erklären, sollte aufhören. Denn für die meisten Leute von heute ist das Fitnessstudio ein ganz normaler und die Kirche ein ziemlich seltsamer Anders-Ort. Die Rede von den pastoralen Andersorten sagt daher vor allem etwas über unsere eigene Exkulturation aus.

Wie würden Sie dann vorgehen?

Ich würde eher umgekehrt Seelsorger:innen und andere Kirchenleute zu einem ‚Exposure‘ auch an milieufremden Orten animieren und sie im Nachhinein fragen, was sie dabei für ihre Arbeit gelernt haben. Eine entsprechend extrovertierte Pastoral ist nicht weiterführend, weil die Menschen im Fitnessstudio uns brauchen (das tun sie in der Regel nicht), sondern wir sie: ihre anderen Geschichten vom Leben (die oft gar nicht so anders sind) und daher auch ihre anderen Geschichten von Gott (dieser ist kein kirchlicher ‚Stammesgötze‘).

Für eine solche ‚Präsenzpastoral‘ gibt es bereits viele Beispiele, nicht nur in Frankreich oder den Niederlanden. Da ist zum Beispiel das von Susanne Rohner und anderen in Bamberg initiierte Experiment der „Kirchenbank auf der Schillerwiese“. Seelsorger:innen sitzen in unaufdringlicher Antreffbarkeit im Stadtpark. Einfach so. Das Ganze ist kein Projekt missionarischer Fremdbekehrung, sondern vielmehr pastoraler Selbstevangelisierung: Exerzitien, also geistliche Übungen, für Kirchleute, die sich einer Situation des Offenen aussetzten.

Oder Elisabeth Wöhrle oder Burkhard Hose mit ihrer explorativen Pastoral auf dem Würzburger Hubland (Stichwort: Konversionsflächen als Orte kirchlicher Selbstbekehrung auf urbanem Neuland). Oder Dorothee Steiof, die im Umfeld der Stuttgarter Kirche St. Maria wie Madeleine Delbrêl einfach nur als Mystikerin der Straße präsent ist. Das klingt zunächst einmal sehr einfach. Es kann man aber manchmal auch ganz schön sportlich sein, wenn man es über Durststrecken durchtragen muss. In jedem Fall lohnt es sich!

Interwiewfragen: Christoph Paul Hartmann